Кафедра болезней уха, горла, носа

Исторические корни и истоки

Возникновение отриноларингологии как самостоятельной медицинской специальности было обусловлено объективным ходом развития медицинской науки – разработкой и внедрением в клиническую практику эндоскопических способов исследования, накоплением анатомических и физиологических знаний, представляющих ЛОР органы, как единую систему, разработкой идей нервизма и т.д. В России специализированные лечебные и научные учреждения, а также обязательное преподавание оториноларингологии были организованы значительно раньше, чем в Европе. В этом огромная заслуга С.П.Боткина, Д.И.Кошлакова, Н.П.Симановского. С.П.Боткин одним из первых оценил значение новых эндоскопических способов исследования и лечения терапевтических, прежде всего, пульмонологических, больных. Он создал первое ларингологическое отделение в своей клинике, заведующим которым стал Д.И.Кошлаков. Кошлаков использовал прямую и непрямую ларингоскопию для диагностики и лечения заболеваний гортани, прежде всего, её туберкулёзного поражения, но основные его научные интересы лежали в области терапии. Поэтому получив звание экстраординарного профессора по болезням гортани и почек, он поручил руководство ларингологическим отделением и амбулаторным кабинетом своему ученику Н.П.Симановскому.

Личность Николая Петровича Симановского достаточно полно отражена в исторической литературе. Заслуги этого человека перед нашей специальностью огромны. Однако, по нашему мнению, главной заслугой Н.П.Симановского и Д.И.Кошлакова было то, что они сумели убедить чиновников министерства здравоохранения в необходимости создания нового типа лечебных и научных учреждений, чиновников министерства образования в необходимости введения в учебный курс высшего медицинского образования новой, обязательной для изучения дисциплины, а медицинскую общественность, в лице Учёного совета Академии в создании новой кафедры.

В 1983 году кафедра была создана, оториноларингология стала обязательной для изучения. У Н.П. Симановского появились первые ученики. Из блестящей плеяды учеников академика Н.П. Симановского наиболее известны трое: В.И. Воячек, возглавивший кафедру Академии в 1917 году, после ухода Н.П. Симановского в отставку, Б.В. Верховский, организовавший вторую кафедру оториноларингологии в Петербургском Женском медицинском институте (I Санкт-Петербургском медицинском университете им. акад. И.П. Павлова) и М.Ф. Цытович, с именем которого связаны предпосылки организации нашей кафедры.

После организации первой кафедры оториноларингологии возникла проблема создания и развития региональных научно-педагогических и специализированных лечебных центров. В финансировании было отказано и, Н.П.Симановскому пришлось начинать этот процесс своими силами – он создаёт кафедру и клинику в Саратовском университете. Первое упоминание об инициативе Н.П. Симановского встречается в протоколе заседания Совета университета от 19 апреля 1912 года, на котором было заслушано письмо академика: «Будучи уроженцем Саратова, я имею намерение в родном городе выстроить на свои средства клинику горловых, носовых и ушных болезней на 20 кроватей и принести её в дар университету. Я желал бы, чтобы эта клиника была учебно-вспомогательным учреждением при университете вместе с другими клиниками этого университета. Деньги на постройку буду вносить ежегодно, начиная с 1913 года» (цит по Э.Л.Скопина, Е.Г.Рогова, 1982). Обязательным условием Н.П.Симановский поставил не только создание в Саратовском университете кафедры и клиники оториноларингологии, но и руководство ими своим учеником Митрофаном Феофановичем Цытовичем.

Кафедра открылась в 1914 году и, со временем, стала крупнейшим научно-педагогическим центром юго-востока России по нашей специальности.

Научные интересы профессора М.Ф. Цытовича были чрезвычайно разнообразными. В проблематике его работ встречаются темы, традиционные для кафедры Военно-медицинской академии – физиология и патология слухового и вестибулярного анализаторов. Много работ посвящены хирургическому лечению заболеваний ЛОР органов. При этом необходимо отметить, что М.Ф. Цытович был одним из первых ЛОР хирургов, провозгласивших щадящие способы лечения заболеваний ЛОР органов своей главной задачей. Со времени основания клиник в Саратове, М.Ф. Цытович активно занимался проблемами пластической хирургии лица, хирургического лечения воспалительных заболеваний среднего уха, внутричерепных осложнений. Им был предложен новый способ хирургического лечения ангиофибром носоглотки с доступом через временно мобилизованную перегородку носа. Особое внимание М.Ф. Цытович уделял патологии верхнего отдела дыхательных путей. Им и его учениками на обширном клиническом материале показано значение для человеческого организма хронического воспалительного процесса в нёбных миндалинах и связь их патологии с деятельностью внутренних органов. Идеи профессора М.Ф. Цытовича о значении носового дыхания в физиологии и патологии околоносовых пазух, разработанные в диссертации А.А. Аткарской, не потеряли своего значения до настоящего времени и являются важным этапом развития ринологии в нашей стране.

Большое значение уделялось профессором М.Ф. Цытовичем проблеме профессиональных заболеваний. Э.Л. Скопина, Е.Г. Рогова (1982) отмечают несколько работ, ставших впоследствии основой важнейших научных разработок. А.В.Алабин, И.В.Гольдфарб в 1930 году обследовали состояние верхних дыхательных путей и уха у рабочих полиграфического производства. И.В. Гольдфарь и М.Б. Кочурова отметили вредное влияние производственной пыли на верхние дыхательные пути рабочих махорочной фабрики. В 1929 году С.Ф.Гамаюнов и Н.Н. Лозанов исследовали состояние слуха у рабочих гвоздильного цеха, выявив снижение слуха по типу нейросенсорной тугоухости у тех, кто работал в данном цехе более 5 лет. А.А.Потапов (1927), а затем М.Г.Шуб (1949) обследовали рабочих цементных заводов и констатировали у них ряд изменений слизистых оболочек дыхательных путей под воздействием цементной пыли.

Значение этих работ заключается в том, что они были первыми, они открывали новые пути для научного поиска и, практически все были в последующем реализованы учениками М.Ф. Цытовича в виде классических теоретических положений и практических разработок.

Важнейшим этапом научной и педагогической деятельности профессора М.Ф. Цытовича было создание одного из первых учебников для студентов «Болезни уха, горла и носа», изданного в 1922 году.

Любимым детищем профессора М.Ф. Цытовича было уникальное научно-медицинско-педагогическое учреждение, аналога которому не было и не существует – институт физиологии верхних дыхательных путей. Институт был организован в 1926 году, а в 1924 году М.Ф.Цытович писал (цит. по Э.Л. Скопиной, Е.Г.Роговой (1982): перед рино-ларинго-отиатрией «лежит широкий путь ещё почти не затронутый, профилактики заболеваний, оно должна научно, клинически и экспериментально доказать, что главный пут инфекции организма – верхние дыхательные пути, что защитные приспособления этих органов неистощимы и колоссальны, и только полное пренебрежение к ним в течение ряда лет истощает, в конце концов, их могучие силы и в результате получается заболевание организма». Целью создания института было значительное расширение научной базы, привлечение специалистов других отраслей медицины. Институт состоял из трёх секторов I – нормальной физиологии с физиологической, биохимической, бактериологической, гематологической лабораториями; II сектор – патологической физиологии; III сектор — клиническое отделение с амбулаторией, физиотерапевтическим кабинетом, ингаляторием, хлорной камерой, кабинетом для консультаций, операционной, перевязочной, кабинетом для диафаноскопии, аудиологическим кабинетом. Институт имел библиотеку, музей, инструментальную мастерскую, аптеку, виварий. Организация такого мощного специализированного научного учреждения позволило профессору М.Ф. Цытовичу реализовать свои научные идеи, создать научную школу, представители которой стали основателями многих региональных школ оториноларингологов. Для того, чтобы понять каким талантливым учёным, клиницистом, педагогом был этот человек, достаточно перечислить имена его учеников. Это — профессора Л.Е. Комендантов, А.В. Савельев, А.А. Аткарская, Н.А. Карпов, И.И. Луков, Б.Н. Луков, В.К. Трутнев, Н.Н. Лозанов, И.П. Кутепов, А.А.Потапов.

Э.Л.Скопина и Е.Г.Рогова (1982) в своей книге о профессоре М.Ф. Цытовиче упоминают о том, что во время работы в Военно-медицинской академии на кафедре Н.П.Симановского не все начинания Митрофана Феофановича признавались сразу. Прежде всего, это касалось объёма и методик хирургического лечения заболеваний ЛОР органов. Видимо сказывалась терапевтическая школа, которую прошёл основатель нашей специальности у С.П. Боткина и Д.И. Кошлакова. Кроме того, авторы приводят цитату из статьи В.И. Воячека: деятельность М.Ф. Цытовича «началась в эпоху развития нашей специальности, когда она решительно повернулась лицом к большой хирургии, и когда поэтому существовали все предпосылки для выдвижения молодых энергичных врачей-пионеров, способных под руководством своих учителей, придать ото-рино-ларингологии новый уклон.

Таким образом, огромной заслугой ближайших учеников академика Н.П.Симановского и, прежде всего, профессора М.Ф. Цытовича, является то, что они откликнувшись на объективные тенденции развития медицинской науки, сохранив лучшие достижения «терапевтической» ЛОР школы Кошлакова-Симановского, сделали нашу специальность, прежде всего, хирургической, что позволило её занять самостоятельное достойное место в ряду медицинских дисциплин.

Ещё одним фактором, оказавшим огромное влияние на возникновение и формирование Ростовской школы оториноларингологов, стал процесс становления и развития Ростовского медицинского университета.

К концу XIX — началу XX века на Дону, и в целом, на северном Кавказе, ситуация с оказанием медицинской помощи населению была очень сложной. Эта сложность была обусловлена, главным образом, нехваткой медицинских кадров. Достаточно сказать, что в 1913 году в Донской области, в среднем, один врач приходился на 100 000 жителей (Г.И. Панков, Л.Г. Зарубинская, 1996). В одном из медицинских отчётов за 1899 год, отмечалось, что в I Донском округе родильных домов нет, а помощь роженицам оказывают 2 повивальные бабки.

В этих условиях руководители города и представители общественности обратились к центральным властным структурам с рядом предложений по организации высшего учебного заведения медицинского профиля в Ростове. Проект с учётом этих предложений был разработан правительством, но отклонён императором, а начавшаяся Первая мировая война сделала его и вовсе неосуществимым. Однако во время войны возникла новая, поистине уникальная возможность организации высшего учебного заведения в Ростов. Варшавский университет был эвакуирован вглубь страны, его администрация искала место длительной, как оказалось впоследствии, постоянной дислокации. За возможность принять университет у себя боролись несколько городов – Екатеринослав, Тифлис, Новочеркасск. Специальная комиссия, состоящая из профессоров университета, тщательно оценив возможности работы и проживания преподавательского состава, выбрала Ростов-на-Дону. 10 ноября 1915 года было начато преподавание на медицинском факультете Варшавского университета. Этот день считается днём рождения нашего ВУЗа.

В момент эвакуации Варшавского университета в Ростов и в первые годы его работы на новом месте, оставалось неясной дальнейшая судьба университета – не исключалась возможность его возвращения в Варшаву. Поэтому в Ростове в 1916 году был организован частный городской женский медицинский институт, имевший целью «доставлять лицам женского пола медицинское образование в объёме университетского курса». Вуз считался частным и содержался городским самоуправлением, которое назначило плату за обучение, жалованье администрации и преподавателям. Бюджет института определялся размерами оплаты за обучение. Для организации такого ВУЗа не требовалось одобрение царя и Государственной Думы. Всё решало Министерство народного просвещения.

Клинической базой медицинского факультета университета и медицинского института стала одна из крупнейших в стране Николаевская больница на 800 коек. Её главный врач Н.В.Парийский был одним из инициаторов эвакуации Варшавского университета в Ростов, организатором медицинского института, заместителем его директора.

После Революции и распада Российской империи стало ясно, что университет в Варшаву не вернётся. Он был переименован в Донской в 1917 году. Таким образом, сложилась ситуация существования в городе двух высших учебных заведений медицинского профиля, работающих на одной клинической базе и имеющих одних и тех же ведущих профессоров в качестве преподавателей. При этом одни профессора работали в университете и совмещали в институте, другие – наоборот. В этих условиях слияние двух медицинских ВУЗов в 1920 году стало вполне закономерным событием. Клинической базой расширенного медицинского факультета Донского (с 1925 – Северо-Кавказского) университета осталась Николаевская больница, в которой сейчас располагается клинический городок Ростовского государственного медицинского университета. Формально медицинский факультет был одним из 4 факультетов Донского университета, однако фактически он занимал особое, автономное положение, в силу специфики преподаваемых предметов. Поэтом в 1930 году факультет был преобразован в Ростовский государственный медицинский институт.

Таким образом, нашему городу повезло дважды. Во-первых, в Ростове остался один из крупнейших университетов России. Всего в Российской империи было 10 университетов с медицинскими факультетами – в Москве, Петербурге, Казани, Юрьеве (Тарту), Харькове, Киеве, Одессе, Варшаве, Томске, Саратове. И один из этих университетов, самый «европейский» получил постоянную прописку в Ростов. Во-вторых, с момента своего основания университет имел собственную клиническую базу. Большая заслуга в этом принадлежит профессору Николаю Васильевичу Парийскому. Н.В. Парийский – выпускник Военно-Медицинской академии. Он получил степень доктора медицинских наук за диссертационную работу «К вопросу о действии общих песочных ванн». Хирург по специальности, он много занимался общественной и организационной работой. Был главным врачом Николаевской больницы г. Ростова-на-Дону, которая до сих пор является основной клинической базой медицинского университета. Сразу после организации медицинского женского института стал заместителем директора. Много сделал для создания уникального учреждения, каким является клинический городок университета, совмещающего черты лечебного, учебного и научно-исследовательского института, приспособленного для ведения учебного процесса на всех курсах с первого по шестой, а также проведения научной работы на современном оборудовании. Собственная клиническая база – одна из главных особенностей нашего университета, его традиция, во многом определившая пути его развития, как ведущего клинического, учебного и научного центра юга России.

Благоприятное влияние на основание и развитие Ростовской школы оториноларингологов, особенно в первые годы её существования оказал тот факт, что большинство ведущих профессоров хирургического блока кафедр – Н.В.Парийский, Н.А. Богораз, П.И. Бухман были выпускниками Петербургской Военно-Медицинской академии. Они способствовали становлению и сохранению академических традиций в институте, помогали в организации кафедры оториноларингологии в её самый трудный подготовительный период.

Профессор Л.Е.Комендантов 1923-1930

18 декабря 1923 года в истории оториноларингологии нашего города произошло знаменательное событие – была открыта ЛОР клиника медицинского факультета Северо-Кавказского госуниверситета. Сейчас кафедра оториноларингологии РостГМУ – ведущий методический, научный и клинический центр оториноларингологии юга России.

Основателем кафедры был профессор Леонид Ефимович Комендантов. К сожалению, в Ростове не осталось ни одного из учеников профессора Л.Е. Комендантова – большая их часть последовала за учителем в Санкт-Петербург, остальных уже нет с нами. Поэтому сведения о жизни и деятельности Леонида Ефимовича можно почерпнуть только из официальных источников. Но, даже из сухих строк официальных приветствий и некрологов видно, какой яркой, неординарной личностью был профессор Л.Е. Комендантов. Его имя наряду с именами Н.А. Богораза, Н.И. Напалкова, П.И. Бухмана, П.И. Эмдина, К.Х. Орлова и др. золотыми буквами вписано в историю нашего университета.

Леонид Ефимович Комендантов родился 8 февраля 1883 года в г.Рыбинске Тверской губернии в семье народного учителя. В 1900г. по окончании Рыбинской гимназии Леонид Ефимович поступил в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, которую окончил в 1907 году с отличием. Будучи студентом, работал в социал-демократических кружках и в 1902 году был арестован по обвинению в принадлежности к социал-демократической организации и посылке корреспонденций в газету «Искра». Через 3,5 месяца он был освобождён и продолжал подпольную деятельность в качестве организатора и пропагандиста Петербургского Комитета большевиков на Невской ниточной мануфактуре. В 1906 году он снова был арестован по делу Совета рабочих депутатов и освобождён лишь через 4 месяца.

После окончания ВМА, Леонид Ефимович 4,5 года служил военным врачом сначала в Симферопольском лазарете, затем – в Варшавском Уяздовском госпитале, где состоял ординатором ушного отделения и под руководством талантливого и образованного оториноларинголога Э.М. Юргенса получил основательное образование по специальности. В Варшаве Л.Е.Комендантов сдал докторантские экзамены при Варшавском университете и начал работу в патологоанатомической лаборатории под руководством профессора И.Ф. Пожарисского.

После окончания обязательного срока службы в 1912 году, Л.Е.Комендантов приезжает в Москву, надеясь продолжить научную работу. Он работает ординатором ушного отделения Московского генерального Петра I госпиталя. Условия работы были трудными, приходилось много работать, времени для науки почти не оставалось. Поэтому Леонид Ефимович с радостью принял предложение профессора М.Ф. Цытовича работать ассистентом ЛОР клиники в Саратове.

История Саратовской ЛОР клиники и института физиологии верхних дыхательных путей известна – они были построены на средства Н.П. Симановского и принесены в дар родному городу. Таким образом, Саратовская клиника по кадровому составу и направлению научной работы была исключительно близка ВМА. И, не случайно, её заведующий, профессор М.Ф. Цытович приглашал к себе на работу наиболее талантливых выпускников ВМА, которых он знал лично. В их числе был и Л.Е. Комендантов. В 1915 году был организован перевод Леонида Ефимовича по военной службе в Саратов младшим ординатором 99 сводного эвакогоспиталя, где он служил до 1919 года, работая одновременно в клинике. В течение двух лет он был единственным помощником М.Ф. Цытовича, исполняя обязанности ассистента. В это время под руководством профессора М.Ф. Цытовича Л.Е.Комендантов публикует ряд исследований, посвящённых патологии уха. Первые его работы «О так называемых рецидивирующих мастоидитах», «О последовательном лечении трепанационных ран с применением висмут-вазелиновой пасты» были сугубо практическими и основывались на новых методах трепанации сосцевидного отростка и послеоперационном ведении больных после антротомии, разработанных профессором М.Ф. Цытовичем. Последующие его исследования касаются осложнений со стороны ушей при действии отравляющих веществ, а также, а также работы, которые легли в основу его докторской диссертации «О миксоидной ткани в ушах и её значении в патологии», «О пневматизации сосцевидного отростка».

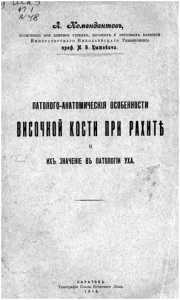

В 1919 году Л.Е.Комендантов защитил докторскую диссертацию «Патологоанатомические особенности височной кости при рахите и их значение в патологии уха». В этой работе он показал, что при рахите у детей патологический процесс в костной ткани всего организма ребёнка распространяется и на височную кость. Эти изменения автор идентифицировал с дистрофическим процессом в капсуле лабиринта больных отосклерозом. Диссертация, изданная в виде монографии, сразу сделала имя Л.Е. Комендантова известным не только в России, но и за рубежом, несмотря на неблагоприятные условия, – шла I Мировая война, и большое значение имели прикладные работы по травмам и ранениям ЛОР органов.

С 1917 года Комендантов – приват-доцент, с 1918 года – профессор Высших женских курсов и, вскоре — Саратовского университета.

Двадцатые годы – годы разрухи, построения нового социалистического государства. Квалифицированных кадров не хватало, особенно в высших учебных заведениях. Прежде всего, это относилось к оториноларингологии, которая оформилась как самостоятельная научная и клиническая дисциплина в России только в 1893 году. Таких ученых и клиницистов, как профессор Л.Е. Комендантов в России были единицы, поэтому ему было поручена организация ЛОР кафедры в Перми. В 1921 году он в пустом школьном здании организовал ЛОР клинику и, в течение 2-х лет вел преподавание болезней уха, горла и носа. В 1923 году профессор Л.Е. Комендантов получил приглашение занять кафедру одновременно в Ростове и Казани. Он выбрал Ростов, куда эвакуировался Варшавский университет, помня свою работу, которую он начинал на кафедре патологической анатомии под руководством профессора И.Ф. Пожарийского.

18 декабря 1923 года была официально открыта кафедра оториноларингологии медицинского факультета Донского (с 1925 – Северо-Кавказского) университета. Открытию кафедры предшествовал короткий, но сложный подготовительный период – не было приспособленных помещений, инструментария, оборудования и, что самое главное, не было квалифицированных педагогических и клинических кадров. В университете работали многие профессора – выпускники ВМА, такие как Н.А. Богораз, П.И.Бухман и др., которые помогли профессору Л.Е. Комендантову в организации и оснащении клиники и кафедры. Стационар был организован в клиническом городке в случайном ветхом здании. В 1927 году в журнале «Вестник рино-ляринго-отиатрии» Леонид Ефимович так описывал период подготовки к открытию кафедры: «Из имеющихся помещений под клинику носовых, горловых и ушных болезней отвели здание (Ильинка), требующее основательного ремонта: сырые стены, гнилые полы, протекающие потолки. … Чтобы начать работу – проф. П.И.Бухман даёт из своей клиники во временное пользование 10 кроватей, одеяла, автоклав. Из терапевтической клиники проф. Э.М. Кастанаяна получаем на время операционный стол. Кой-какой инвентарь и кое-какое бельё получаем из общеклинического склада. Приносим свой инструментарий и 19 декабря «хозрасчётное» дело сдвигается с мёртвой точки». Только в 1924 году кафедра и клиника перешли в отремонтированное здание на той же территории. Были развернуты отделения на 40 коек, рентгеновский кабинет, гистологическая и биохимическая лаборатории, физиотерапевтический кабинет, ингаляторий, амбулатория с 12 кабинетами и просторным вестибюлем. Для обеспечения учебного процесса были организованы хорошо оборудованная лекционная аудитория и учебный музей. В цокольном этаже размещались муляжный кабинет и экспериментальная операционная.

После организации кафедры преподавание оториноларингологии стало обязательным. Первыми преподавателями, обеспечивающими как руководство клинической и научной работой, так и учебный процесс, стали А.М. Рейнус и И.М. Круковер. *

В этом же году крайздравотделом были установлены годичные стипендии для курсантов по ЛОР специализации. В течение 3 лет подготовку прошли: Н.И. Лизенко для работы в Новочеркасске, Е.М.Карякина и И.А.Френкель – в Шахтах, Ф.Н.Веселов – в Армавире, К.М.Дымов – в Майкопе, А.П. Сагателов – в Грозном, А.М. Вальпович – в Миллерово, Д.Ф. Куликов – во Владикавказе, А.А. Арьев – в Кропоткино, С.П.Пономарёв – в Староминской, М.К. Сухарян – в Тихорецке, В.А.Дьяков – в Сочи. Кроме них в клинике получили квалификацию врачи: В.П.Арефьев, А.А.Арутюнов, Х.Г. Бабуджи, Л.А. Вальман, Е.А.Вартанян, А.Н.Великопольский, А.К.Иванкова, Л.М.Иткин, Г.И. Кристостурян, М.А.Теодор, А.Р. Ханамиров, работавшие затем в различных медицинских учреждениях города и края.

Семилетний период работы в Ростове – апогей творческой деятельности профессора Л.Е. Комендантова, период формирования его научной школы. После переезда в Ленинград практически все его ученики ростовского периода или последовали за ним – П.М. Обуховский, М.П. Могильницкий, Г.А.Авзурагова или заняли кафедры оториноларингологии в других городах СССР – А.М.Рейнус (Симферополь), И.М. Круковер (Иркутск), Н.Д. Ходяков (Рига), А.А. Арутюнов (Ереван), М.С. Медведовский (Иваново-Франковск).

Научные интересы профессора Л.Е. Комендантова были чрезвычайно широкими. Профессор Комендантов является автором около ста научных работ, его учениками, под непосредственным его руководством, опубликовано около 300 работ. Одно из направлений научной работы Леонида Ефимовича – морфологическое, начало которому он положил в докторской диссертации. В монографии, посвящённой нормальной и патологической анатомии височной кости в онтогенезе, он писал, что миксоидная ткань, заполняющая сосцевидный отросток у новорожденного может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на формирование и функционирование звукопроводящей системы в зависимости от условий, в которых развивается организм человека.

На основании длительных экспериментальных и клинических исследований Леонид Ефимович пришел к выводу, что нормальная форма и строение сосцевидного отростка развиваются в результате, так называемого, физиологического воспаления. Профессор Л.Е.Комендантов считал, что воспаление – патологический процесс, который представляет собой обычное явление в сосцевидном отростке. Но количественное изменение этого явления переходит в качественное, приводя к тяжёлому заболеванию – мастоидиту. На этой основе, по мнению профессора Л.Е. Комендантова, необходимо строить терапию, которая должна быть направлена на регулирование интенсивности воспалительного процесса в сосцевидном отростке. При этом хирургическое вмешательство должно быть строго обоснованным, не зависеть от сроков заболевания, а определяться исключительно динамикой процесса в ухе, его клиническими проявлениями.

Другим направлением работ Леонида Ефимовича было щадящее отношение к больному органу во время операции. В его клинике были строго ограничены такие калечащие операции, как лабиринтэктомия, радикальная операция уха, перевязка и удаление яремной вены и т.д.

30-е годы XX века – период накопления новых научных данных во многих областях науки, таких как физика, математика, биология и, на этой основе, пересмотр ряда основополагающих теорий. В оториноларингологии отражением этих процессов в фундаментальной науке стал вопрос о функции лабиринта. Теория Гельмгольца перестала удовлетворять физиологов и клиницистов, вследствие своей механистичности, представлении о том, что ухо – изолированная акустическая система, все процессы в которой подчиняются исключительно законам акустики.

Профессор Л.Е. Комендантов был одним из первых учёных, изменивших подход к изучению функции лабиринта. Работами Леонида Ефимовича и его школы доказано, что слуховая функция в широком смысле слова, является функцией сложной слуховой системы, в которую, кроме улитки, входит не только нервная система, но и целый ряд филогенетически старых форм звуковой рецепции, продолжающих играть определённую роль в организме человека.

Эти теоретические исследования послужили основой целой серии клинических работ по ототопике, организации слуха в шумной обстановке и т.д. Работая в I Ленинградском институте, профессор Л.Е. Комендантов разработал принципиально новые практические приёмы развития слуха и речи у глухонемых, организовал специальные классы для глухонемых, положив в их основу воспитание речи, использование диффузной и остатков улитковой звуковой рецепции. Широкая разработка и внедрение идей о новом подходе к изучению функции лабиринта стало возможной уже в период работы в Ленинграде, однако, формирование идей относится к ростовскому периоду.

Ещё одним важным направлением работы Л.Е. Комендантова, обусловленным географическим положением Ростова, было изучение влияния курортных факторов на течение заболеваний ЛОР органов. В основном, речь шла об использовании мацестинской воды и кавказских минеральных вод для лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Не случайно, одним из первых кабинетов, организованных в клинике, был ингаляторий. Практически, на кафедре был организован научно-методический центр по использованию региональных курортных факторов в лечении заболеваний уха, горла и носа.

Анализ списка научных трудов профессора Л.Е. Комендантова позволяет разделить его творческую деятельность на три периода. Первый период – до 1923 года. Он характеризуется, в основном работами по теме кандидатской диссертации, некоторыми проблемами, которые Л.Е.Комендантов разрабатывал под руководством профессора М.Ф. Цытовича (лечение полостей среднего уха после его вскрытия висмутовыми пастами без применения тампонов), отчётами научной работы Саратовской клиники, а также докладами больных и реферативными докладами на заседаниях Саратовского общества оториноларингологов. Второй период – с 1923 по 1930 год. Он характеризуется значительным расширением тематики работ по всем основным направлениям нашей специальности, углублением их содержания, попытками осмыслить положение специальности в медицинской науке. К этому периоду относятся работы по риносклероме, операциях на околоносовых пазухах, о роли лимфокольца глотки в организме, о значении рентгенологического метода в определении показаний к оперативному вмешательству при заболеваниях ЛОР органов. В этот период появляются первые работы по теории звукопроведения и звуковосприятия. Качественно изменяются отчёты по организационной, лечебной и научной работе клинике. Собственно отчётами они являются лишь формально, по названию. По сути – это размышления над основными проблемами оториноларингологии вообще и проблемами, разрабатываемыми в клинике, в частности. В них приводится глубокий анализ этих проблем, намечаются основные пути их решения. Отчёты представляют собой смотр идей, которые , во многом, не потеряли своего значения до настоящего времени. Третий период – это период работы в Ленинграде после 1930 года. Большинство работ этого периода касаются теоретической разработки различных аспектов слуховой функции, прикладного применения её при глухоте, глухонемоте, профотборе. Наряду с углублением теоретических разработок этого периода, необходимо отметить значительное сужение тематики, а также тот факт, что основные идеи работ этого времени заложены в работах Ростовского периода деятельности Леонида Ефимовича.

Анализируя первый период истории нашей кафедры (1923-1930гг), необходимо отметить роль профессора Л.Е. Комендантова в научно-организационной и методической деятельности, которая уже в то время велась в масштабе СССР. Так, начиная с 1925 года, вплоть до отъезда Леонида Ефимовича в Ленинград в 1930 году, в Ростове издавался центральный журнал по специальности «Вестник рино-ларинго-отиатрии».

Журнал был организован группой профессоров-учеников профессора М.Ф. Цытовича, и был посвящен 30-летию научной и клинической деятельности Митрофана Феофановича. В его работе принимали участие ведущие клиницисты и деятели науки разных регионов СССР. Непосредственными учредителями журнала, принимавшими самое активное участие в его работе, были ЛОР кафедры Азербайджанского (профессор И.И. Луков), Казанского (профессор В.К. Трутнев), Саратовского (профессор М.Ф. Цытович), Северо-Кавказского (профессор Л.Е. Комендантов), Иркутского (профессор А.Т.Бондаренко) университетов и, позднее, Астраханского медицинского института (профессор Н.А. Николаев). В предисловии, подписанном издателями, сказано «Ото-рино-ларингология в настоящее время начинает резко менять своё направление. Из чисто лечебной медицинской специальности она всё больше и больше превращается в науку с профилактическим уклоном, где ухо и верхние дыхательные пути тесно связываются с состоянием других частей организма, находясь от них в зависимости, и, в свою очередь, оказывая на них самое непосредственное и широкое влияние». Журнал выходил 11 лет с 1925 по 1935 г. По 6 номеров в год. В декабре 1925 года вышел первый номер журнала. В 1926 году 2-6 номера. В 1931 году вышли только первый и второй номера, в 1932 году – 3-6 номера за 1931 год. В 1933 году – 6 номеров за 1932 год. С 1931 года журнал издавался в Саратове (под ред. проф. М.Ф. Цытовича), в 1932 году – в Волгограде, в 1934 году – снова в Саратове. (Библиография отечественной отоларингологической литературы, Т. I , 2784, 1963)

Другой заслугой профессора Л.Е. Комендантова была организация в июле 1928 года I Краевого съезда оториноларингологов Северного Кавказа, который по своему значению и диапазону участников значительно превосходил региональный. В его работе принимали участие научные работники Астрахани, Воронежа, Краснодара, Иркутска, Днепропетровска и т.д. В последующем организация подобных съездов стала одной из традиций нашей кафедры.

Профессор Л.Е. Комендантов – организатор и первый председатель ростовского научного общества оториноларингологов, которое на протяжении десятилетий было школой передового опыта и научных знаний для врачей города и области и успешно функционирует в настоящее время. В 1966 году состоялось юбилейное 400-е заседание общества, на котором ещё раз признана роль профессора Л.Е. Комендантова в его организации и работе.

Леонид Ефимович был не только талантливым организатором, научным работником и клиницистом, кроме всего прочего, он был талантливым преподавателем. Профессор Л.Е.Комендантов является автором одного из наиболее значимых учебных руководств по оториноларингологии, изданных после революции (1939).

В 1930 году Л.Е.Комендантов, был приглашен заведовать кафедрой болезней уха, горла и носа I Ленинградского медицинского института, где он проработал 9 лет, вплоть до смерти в 1939 году. Здесь в полной мере проявились организаторский и научный таланты профессора Л.Е. Комендантова. Он организует ингаляторий, физиотерапевтический, сурдотерапевтический, рентгеновский кабинеты; широко внедряет в ЛОР практику методы консервативного лечения, комбинируя с хирургическим лечением, организует электрофизиологическую лабораторию, ряд подсобных лабораторных кабинетов, необходимых для широкой научной работы. Под его непосредственным руководством выпускаются сборники трудов его школы («Вопросы физиологии и патологии уха», изд. I ЛМИ, 1937 г., «Проблемы воспитания слуха и речи в школе глухонемых», Государственное учебно-педагогическое издательство, 1935 г.), выпускается пособие «Болезни уха, горла и носа», по лекциям, прочитанным в 1935/36 г. студентам I ЛМИ)

С уходом профессора Л.Е. Комендантова разъехались ученики, на кафедру пришли новые люди. Однако, все они прошли, кто в студенческие годы, кто в период постдипломного обучения, стажировку в коллективе Леонида Ефимовича. Общение с такими яркими личностями не проходит бесследно, поэтому традиции заложенные Леонидом Ефимовичем сохранились и к ним бережно относятся до настоящего времени. Мы с гордостью можем сказать, что истоки нашей кафедры исторически связаны с ВМА и I Ленинградским медицинским институтом.

Школа профессора Л.Е. Комендантова сформировалась в ростовский период его работы. Наиболее яркими представителями этой школы являются А.М. Рейнус, И.М. Круковер, А.А. Арутюнов, Н.Д. Ходяков, П.М. Обуховский.

Ученики профессора Л.Е. Комендантова

Абрам Михайлович Рейнус, 100-летие со дня рождения которого, медицинская общественность отметила в 1997 году, родился 28 октября 1897 года в Белоруссии в г. Полоцке. В 1917 году он поступил на медицинский факультет Саратовского университета. После окончания гражданской войны, продолжал учёбу в Пермском и Саратовском университетах. Первичную подготовку по оториноларингологии А.М. Рейнус проходил под руководством профессора М.Ф. Цытовича. С 1923 по 1930 годы работал под руководством профессора Л.Е. Комендантова старшим ассистентом ЛОР кафедры Донского медицинского института. За это время А.М. Рейнус приобрёл опыт клинической и научной работы, позволивший ему в 1931 году занять должность заведующего кафедрой оториноларингологии Кубанского медицинского института. В 1937 году он защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук, посвящённую роли нарушений нервной трофики полости носа в развитии патологических состояний носа и придаточных пазух. С 1942 по 1971 год А.М. Рейнус руководил клиникой Крымского медицинского института. Научные интересы профессора А.М. Рейнуса отличались глубиной и разносторонностью. Под его руководством изучались проблемы хронического тонзиллита, роли аллергии в оториноларингологии, патогенеза и методов лечения хронических гнойных средних отитов. Абрам Михайлович пропагандировал широкое применение новокаиновой блокады при ЛОР заболеваниях, эндоназальное введение гамма-глобулина при лечении аллергических риносинусопатий. Им опубликовано около 40 научных работ, под его руководством защищены 17 диссертаций.

Исаак Михайлович Круковер родился 5 января 1983 года в г.Севастополе. В 1923 году, после окончания медицинского института в Ростове-на-Дону, он был оставлен на ЛОР кафедре, где исполнял обязанности ординатора, ассистента, а затем и приват-доцента. В 1931 году Исаак Михайлович был избран заведующим кафедрой оториноларингологии Иркутского медицинского института, которую он возглавлял в течение 15 лет. С 1933 года И.М. Круковер становится председателем Иркутского отделения Всесоюзного научного общества оториноларингологов, в 1935 году ему присваивают учёное звание профессора. В 1938 году И.М. Круковер защитил докторскую диссертацию на тему «Влияние никотина, курения и табачной пыли на верхние дыхательные пути человека и животных». И.М. Круковер был выдающимся организатором специализированной медицинской помощи и медицинского образования. В течение ряда лет он был заместителем директора института по учебно-научной работе, заведующим отделом здравоохранения Иркутского облисполкома. Под его руководством защищены 7 диссертаций, в том числе – 1 докторская. Исаак Михайлович является автором 70 научных работ, в том числе – 3 монографий. Научные интересы профессора И.М. Круковера определялись, в основном, профессиональной патологией ЛОР органов и тонзиллярной проблемой.

Амаяк Авакович Арутюнов родился в 1897 году в с. Тумбул Нахичеванской АССР. Среднее образование получил в Тбилиси. В 1918 году, в связи с турецкими репрессиями, семья Арутюновых переехала в Луганск. С 1921 по 1926 годы А.А.Арутюнов учился на медицинском факультете Северо-Кавказского университета. По окончании университета работал в ЛОР клинике профессора Л.Е. Комендантова. Амаяк Авакович занимался, в основном, вопросами влияния курортных факторов региона на состояние ЛОР органов. Много времени он проводил в организованном им ингалятории на курорте Сочи-Мацеста. С 1931 по 1934 год А.А.Арутюнов заведовал отделением во вновь организованном Ленинградском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи, затем в I Ленинградском медицинском институте ассистентом под руководством профессора Л.Е. Комендантова. В 1935 году он защищает кандидатскую диссертацию, а в 1939 году – докторскую, после чего А.А. Арутюнов избирается заведующим кафедрой Ереванского медицинского института. Практически, А.А.Арутюнов – основоположник нашей специальности в Армении. Все его работы и работы его учеников были связаны, в разной степени, с направлением школы профессора Л.Е. Комендантова, одним из видных представителей которой он является. Начало большой организационной, педагогической и научной деятельности А.А. Арутюнова было положено в Ростове на кафедре оториноларингологии нашего института.

Николай Дмитриевич Ходяков родился 25 ноября 1898 года в г. Ростове-на-Дону. В 1924 году, после окончания Донского университета, он с 1925 по 1930 годы работал в нашем институте в клинике профессора Л.Е. Комендантова. После отъезда профессора Л.Е. Комендантова в Ленинград, Н.Д. Ходяков перешёл на должность ассистента ЛОР кафедры I Ленинградского медицинского института. Затем, после защиты кандидатской диссертации, он был утверждён в должности заведующего ЛОР кафедрой Ивановского медицинского института. В 1936 году Н.Д. Ходяков защитил докторскую диссертацию и был утверждён в звании профессора. С 1947 года профессор Н.Д. Ходяков заведует ЛОР кафедрой Рижского медицинского института. По широте педагогической работы, по глубине и разносторонности научных интересов, профессор Н.Д. Ходяков – один из основателей оториноларингологии в Прибалтике. В то же время он – ученик и последователь профессора Л.Е. Комендантова, воспитанник нашей кафедры.

Павел Миронович Обуховский – один из видных оториноларингологов Ленинграда также закончил в 1925 году Ростовский медицинский институт и работал до 1930 года в клинике профессора Л.Е. Комендантова. С 1930 года по 1951 Павел Миронович Обуховский работал в Ленинградском научно-исследовательском институте уха, горла, носа и речи. С этим институтом была связана вся его сознательная жизнь – он прошёл путь от клинического ординатора до заведующего клиническим отделением института. Великолепный клиницист, плодовитый научный работник Павел Миронович Обуховский всегда разрабатывал идеи своего учителя – профессора Л.Е.Комендантова.

Профессор Д.И.Зимонт 1930-1953

После отъезда профессора Л.Е. Комендантова в Ленинград, кафедре нужен был новый руководитель, который смог бы организовать её работу на уровне, на который поднял её профессор Л.Е.Комендантов. Нам, ростовским оториноларингологам повезло, что этим руководителем стал профессор Д.И. Зимонт. С его именем связано окончательное формирование ростовской школы оториноларингологов.

Д.И.Зимонт родился 18 июля 1883 г. в местечке Заблудово Белостокского уезда Гродненской губернии. Детство и юность Зимонта прошли поблизости от Ростова – в Таганроге, где в 1902 году он окончил гимназию. Отец его сначала служил провизором в аптеке, затем организовал собственный аптечный магазин.

По образованию Д.И. Зимонт был космополитом, что позволило ему собрать в своей деятельности лучшие черты самых разных школ и определило в значительной степени, отношения с коллективом кафедры профессора Л.Е. Комендантова. Первые 5 семестров медицинского факультета он прослушал в Московском университете. В 1905 году он был исключён из университета в связи со студенческими беспорядками. Учитывая нестабильность политической обстановки в России, Д.И.Зимонт решил продолжить образование за границей. Он поступил сначала на медицинский факультет университета в Монпелье (Франция), где прослушал 2 семестра, затем перевёлся в Лозаннский университет (Швейцария), где и закончил высшее образование в 1908 году. Государственные экзамены на звание лекаря держал при Харьковском университете весной 1908 года, где ему было присвоено звание врача. В 1908 году Д.И.Зимонт получил место врача на строительстве Ейской железной дороги на участке от станции Сосыка до станции Староминская.

В 1910 году прослушал ряд курсов по хирургии и оториноларингологии, в порядке постдипломной подготовки в Петербурге в Институте усовершенствования врачей.

Затем Давид Иосифович едет в Москву в надежде найти благоприятные условия для реализации своих научных идей. В 1911 году он работает экстерном в хирургическом и ЛОР отделениях Старо-Екатерининской больницы, с 1912г. по 1914г. – в больнице Люберецкого завода в Подмосковье. Московский период работы Д.И.Зимонта закончился сдачей в 1914 году докторантского экзамена в Московском университете.

В августе 1914 года Давид Иосифович по мобилизации был отправлен в Калугу, где он служил младшим ординатором 34 сводного эвакуационного госпиталя и консультантом при I Земском госпитале Калужского губернского комитета. Оттуда в январе 1917 года он направлен на Кавказский фронт, где он служил помощником главного врача перевязочного отряда 123 пехотной дивизии. В июле 1917 года он занимает должность консультанта по ушным, горловым и носовым болезням в Александропольском военном лазарете, а с декабря 1917 года – должность врача Западного госпиталя в Батуми. 17 марта 1918 года Д.И. Зимонт был уволен в запас в звании военврача первого ранга. Ко времени службы в армии относится цикл статей Д.И. Зимонта, опубликованных в разных периодических изданиях, итогом которых была монография «Лечение огнестрельных ранений». Монография содержит ряд оригинальных и важных выводов по организации и практике лечения различных категорий раненых. Особое место занимает в ней новый по тому времени метод антисептического лечения ран и предложения автора в области лечения черепно-мозговых повреждений.

После окончания войны и демобилизации, Д.И. Зимонт приезжает в Ростов и занимается общехирургической деятельностью в качестве ординатора госпитальной хирургической клиники профессора Н.А. Богораза. Николай Алексеевич Богораз был выдающимся хирургом, клиницистом, учёным. Большую часть своей жизни в науке он посвятил восстановительной хирургии. Его мечтой было восстановление утраченных конечностей – в 1920 году он потерял, в результате несчастного случая, обе ноги. Однако проблемами восстановительной хирургии он начал заниматься ещё раньше, причём первый доклад по этой теме был сделан им на заседании только что созданного Донского научного медицинского общества, и назывался «О восстановлении разрушенного носа». Таким образом, Д.И.Зимонт, работая в клинике Н.А. Богораза, занимался проблемами, близкими к оториноларингологии. В марте 1919 года Давид Иосифович был назначен старшим врачом лазарета №25 Доно-Кубанского комитета Всероссийского Земского союза, а в Июне того же года – консультантом по болезням уха, горла и носа 14 лазарета. С приходом в Ростов советских войск этот лазарет был преобразован в 14 сводный военный госпиталь.

К 1921 году относится организация Д.И.Зимонтом первого на Северном Кавказе стационарного ЛОР отделения в Ростовской Первой Советской больнице (сейчас – БСМП №2). С 1922 года после декрета о регламентации ЛОР помощи в системе советского здравоохранения это отделение стало местом подготовки ЛОР кадров для города. Специализацию, под руководством Д.И.Зимонта получили врачи, многие из которых затем внесли значительный вклад в формирование Ростовской научной школы оториноларингологов: М.М. Тер-Оганесян, В.А. Кац, Г.Б. Рыбак, Б.Ю. Блехер, Т.М.Лопатина, А.М. Иофис, Е.Н. Новик, Е.А. Сказкина, Б.М. Палестини, Д.П. Дьяченко, С.Г. Рабинович, М.Г. Соловейчик. *

Работая заведующим этим отделением, он продолжает научную и педагогическую деятельность в университете внештатным преподавателем кафедры госпитальной хирургии. Врачи, проходившие специализацию под руководством Д.И. Зимонта, выступали с сообщениями и демонстрациями больных на заседаниях научно-медицинского общества при Донском Университете. В мае 1923 года Д.И. Зимонт организовал ЛОР секцию этого общества на базе I городской Советской больницы. Председателем секции был Д.И. Зимонт, секретарём – М.М. Тер-Оганесян. В секции состояли 12 человек, заседания проводились ежемесячно. В 1932 году отделение было переведено в ЦГБ. Д.И. Зимонт заведовал им вплоть до 1941 года.

В 1923 году в Ростов приехал профессор Л.Е. Комендантов. В июле 1924 года он был избран председателем президиума секции, Д.И.Зимонт стал товарищем председателя, секретарями – М.М. Тер-Оганесян и С.И. Векслер. Осенью 1925 года секция была преобразована в «Краевое ЛОР общество при Северо-Кавказском Университете» с тем же составом президиума. Дополнительно секретарём был избран Г.И. Кристостурян. Количество членов общества увеличилось до 35 человек.

Первое заседание реорганизованного общества было посвящено юбилею 30-летней деятельности профессора Митрофана Феофановича Цытовича. В работе общества принимали участие многие профессора и преподаватели медицинского университета, в том числе П.И.Бухман, П.И. Эмдин, А.И. Шибков, И.Я. Сендульский и др. Заседания общества созывались 1-2 раза в месяц.

В апреле 1925 года Д.И.Зимонт защитил докторскую диссертацию на тему: «О лечении среднего уха после оперативного вскрытия его полостей». Работа отличается оригинальностью, многие её аспекты были приоритетными в нашей стране, и используются в настоящее время. Диссертация была издана в виде монографии и получила премию экспертной комиссии ЦЕКУБУ и ЦБСР в 1927 г.

Годом позже Д.И.Зимонт начинает читать приват-доцентский курс «Внутричерепные воспалительные заболевания и их хирургическое лечение» на базе кафедры госпитальной хирургии, одновременно проводя в своем отделении большую работу по специализации врачей-оториноларингологов.

Отношения Д.И. Зимонта и кафедры профессора Л.Е. Комендантова всегда были напряжёнными. Оба они были яркими, неординарными личностями, настоящими неформальными лидерами, генераторами научных идей, а таким людям трудно ужиться в одном, даже общественном, коллективе. Кроме того, необходимо учитывать, что они были представителями разных научных школ и, по-разному подходили к решению одних и тех же проблем. Поводом для окончательного разрыва стала организация приват-доцентского курса при кафедре профессора Н.А. Богораза. Л.Е. Комендантов входил в состав комиссии, которая оценивала целесообразность введения нового дополнительного курса и готовность Д.И. Зимонта к самостоятельной преподавательской работе в качестве доцента. Профессор Комендантов выступил против организации курса, посчитав, что проблемы, которые планировалось обсуждать на лекциях курса «Внутричерепные воспалительные заболевания и их хирургическое лечение» входят в обязательную программу обучения студентов по кафедре оториноларингологии, а Д.И. Зимонт, судя по представленным комиссии научным работам, не готов к самостоятельной научной и педагогической деятельности. Несмотря на особое мнение профессора Л.Е. Комендантова, Д.И. Зимонту была присвоена должность приват-доцента и разрешено чтение лекций по дополнительному курсу. В марте 1927 года произошёл разрыв отношений между Д.И. Зимонтом и Л.Е. Комендантовым, а также раскол научного общества – стали функционировать общество на базе клиники во главе с профессором Л.Е. Комендантовым в составе 30-35 человек и отдельная секция, возглавляемая профессором Д.И. Зимонтом на базе I Советской больницы с числом членов 12-15 человек. Сохранились архивы протоколов заседаний обоих обществ, большую часть которых занимают не обсуждение научно-практических проблем, а попытки доказательства собственной правоты и неправоты противника.

В 1928 году Д.И. Зимонт командируется на 3 месяца в клиники Парижа (проф.Фолэйкен) и Берлина (проф. Леметр) для изучения эндоназальных методов оперирования лобных пазух.

В 1929 году Д.И.Зимонт избирается профессором кафедры Средне-Азиатского медицинского института в Ташкенте, а в 1931 году, после отъезда профессора Л.Е. Комендантова в Ленинград – заведующим ЛОР кафедрой Ростовского медицинского института. Необходимо отметить, что на должность заведующего кафедрой болезней уха, горла и носа нашего института претендовал не только Д.И. Зимонт. Среди основных претендентов были профессор С.М. Бурак из Минска и профессор В.К. Трутнев из Казани. Однако, учёный совет института предпочёл кандидатуру Д.И. Зимонта, 10 лет проработавшего преподавателем в РГМУ.

Возглавив кафедру, Д.И. Зимонт развернул клинику на базе ЛОР отделения вновь отстроенной центральной городской больницы. Таким образом, в городе вместо двух стационаров по 40 коек, один из которых (клиника) принимал областных, а другой (отделение в I Советской больнице) – больных города, стал функционировать специализированный ЛОР стационар на 60 коек.

Кафедра и в настоящее время территориально располагается в центральной городской больнице (ныне ЦГБ№1 им. Н.А.Семашко) на базе её трёх ЛОР отделений. И сейчас все четыре коллектива работают как единое целое, несмотря на различное административное подчинение. Это одна из традиций, заложенных профессором Д.И. Зимонтом.

История ростовской кафедры оториноларингологии тесно связана с историей центральной городской больницы г. Ростова-на-Дону. Больница возникла на месте бывшего земского городка в бараках и единственном двухэтажном корпусе. К моменту окончания гражданской войны на этой территории располагался сводный эвакогоспиталь №279 (начальник Е.Б. Либензон) и госпиталь №734/19 для лечения эпидемиологических заболеваний (холеры, тифа, дизентерии и др.), расположенный в здании бывшего Шаховского училища.

Госпиталь № 734/19 был в 1921 году реорганизован в больницу для гражданских лиц им. Октябрьских событий и имел инфекционный профиль.

23 июня 1922 года госпиталь №279 приказом по областному Донскому отделу здравоохранения был преобразован в Донскую областную больницу на 300 сметных коек. Главным врачом больницы стал Е.Б. Либензон. Дальнейшее развитие больницы происходило за счёт присоединения к ней малых, неэффективных лечебных учреждений. 15 сентября 1923 года в состав областной Донской больницы вошла больница им. Октябрьских событий на правах инфекционного отделения. В 1922 году было создано детское отделение на базе больницы №3, которая вошла в состав инфекционного отделения областной Донской больницы в 1924 году. В 1923 году из бывшей областной кожно-венерологической больницы было организовано кожно-венерологическое отделение Областной Донской больницы.

К 1926 году больница насчитывала 715 коек, из них 470 были инфекционными. Больница состояла из 6 клинических отделений: акушерско-гинекологического, хирургического, терапевтического, детского, инфекционного, кожно-венерологического. В больнице функционировали лаборатория, прозекторская, физиотерапевтический и рентгеновский кабинеты, самостоятельная аптека.

С 1926 года началась реконструкция больницы с разрушением бараков и возведением капитальных кирпичных двухэтажных корпусов.

В 1930 году больница насчитывала 2100 коек, состояла из 15 клинических отделений. Появились неврологическое отделение, костно-туберкулёзное, физиотерапевтическое, рентгеновское отделение с онкологическими койками. На базе этого отделения организованакафедра рентгенологии и радиотерапии (проф. Домбровский). В 1931 и 1933 годах из I Советской больницы им. Ленина (сейчас БСМП№2) были переведены в Донскую областную больницу ЛОР и глазное отделения. С 1929 по 1933 год в больнице работают кафедры медицинского института и она становится клинической. Начала работать кафедра инфекционных болезней – проф. Б.Н. Страдомский, кафедра акушерства и гинекологии – профессор Л.Б. Теодор, кафедра терапии – профессор А.С. Воронов, хирургии – профессор Б.З. Гутников, педиатрии – профессор С.Я. Серебрийский, кафедра оториноларингологии – профессор Д.И.Зимонт.

В 1931 году на территории больницы возникает амбулаторно-поликлиническое учреждение – Единый городской диспансер – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение для оказания медицинской помощи населению города.

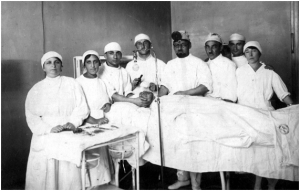

Клиника была организована в отдельном крыле хирургического корпуса. На первом этаже были развёрнуты 12 палат, в том числе одна детская на 10 коек, операционная на два стола, перевязочная на три места, процедурная, лаборатория, физиотерапевтический кабинет. Цокольный этаж использовался, главным образом, для учебной работы. Там были организованы сначала два, затем три учебных кабинета, лекционная аудитория на 100 мест, учебный музей в холле, а также кабинеты консультационный, регистрационный и сурдологопедический. Два кабинета были выделены для проведения «амбулаторных» операций.

В 1930 году медицинский факультет университета был преобразован в медицинский институт, в котором были открыты сначала лечебно-профилактический, а в 1931 году – педиатрический и санитарно-гигиенический факультеты. В связи с этим Д.И.Зимонт приглашает двух молодых врачей – Ф.П.Мирзоева и Е.Н.Новика на должности ассистентов. Таким образом, штат кафедры, вместе с Г.А. Авзураговой, работавшей ещё при Л.Е. Комендантове, составил 4 человека.

В 1931 году профессор Д.И. Зимонт был избран председателем единого ЛОР общества, которое с 1932 года стало именоваться Оториноларингологическим Обществом Азово-Черноморского края. В 1937 году общество было превращено в Ростовское отделение РНОЛО. Количество членов общества достигло 60 человек. Юбилейное заседание общества в 1938 году было посвящено 30-летию деятельности профессора Д.И.Зимонта. В этот период (до 1941 года) членами общества были защищены 4 кандидатских диссертации (М.М. Тер-Оганесян, В.А. Кац, Ф.П. Мирзоев, Е.Н. Новик).

В годы Великой Отечественной войны профессору Д.И.Зимонту пришлось прервать научную и педагогическую деятельность в нашем институте. В октябре 1941 года он уехал в эвакуацию в Ташкент. С ноября 1941 по август 1942 года Д.И.Зимонт работал начальником отделения эвакогоспиталя, а с августа 1942 по ноябрь 1943 года – профессором кафедры оториноларингологии Ташкентского медицинского института. В это время обязанности заведующего кафедрой исполнял доцент Ф.П.Мирзоев.

5 января 1944 года Давид Иосифович возвратился в Ростов. Корпус клиники был полностью сожжён и разрушен. В течение нескольких лет клиника работала в случайных помещениях и, лишь, в 1946 году корпус клиники был полностью восстановлен и частично реконструирован в соответствии с новыми требованиями медицинской науки. Профессор Д.И.Зимонт руководил восстановлением разрушенной клиники, где проработал вплоть до 1953 года. В 1950 году Д. И.Зимонт тяжело заболел. Он перенёс несколько операций в клиниках Москвы, однако нашёл в себе силы вновь вернуться к заведованию кафедрой и успешно работал в Ростове вплоть до 1953 года. В 1953 году Д.И.Зимонта арестовали по «делу врачей». В личном деле Д.И.Зимонта, хранящемся в Государственном архиве Ростовской области мы не нашли документального подтверждения этого факта и основываемся только на воспоминаниях профессора А.Н. Помухиной. Косвенным подтверждением факта ареста (возможно – задержания) является время (февраль-март 1953 года), отсутствие в личном деле заявления об увольнении по собственному желанию (имеются лишь распоряжения ректора, профессора Г.С. Ивахненко и разрешение Наркоздрава). После реабилитации Давида Иосифовича пригласили в Москву, где он заведовал отделением опухолей головы и шеи в онкологическом центре им. П.А. Герцена.

Большой путь, пройденный Д.И.Зимонтом в общей хирургии, обусловил соответствующую направленность его деятельности в области оториноларингологии. Им разработаны методы хирургических вмешательств в области ринопластики (операция седловидного носа), предложен способ пластики дефектов твёрдого неба и подхода к основанию черепа, способ. Практическую и научную ценность представляют его работы о вскрытии задней цистерны мозга при гнойных лептоменингитах и об оперативном лечении гнойных воспалительных процессов челюстных пазух, хирургическом лечении озены.

Вторым направлением работы профессора Д.И.Зимонта была эндоскопия. Он не только блестяще владел техникой бронхо-эзофагоскопии, но и предложил в 1934 году ортоскоп оригинальной конструкции, позволяющий решить многие проблемы эндоскопии, особенно в детской практике, без использования дорогостоящей импортной аппаратуры.

Третьим направлением научной работы профессора Д.И. Зимонта, сыгравшим в его жизни решающую роль, была ЛОР онкология, особенно злокачественные новообразования гортани и гайморовой пазухи. Научные исследования Давида Иосифовича были направлены, во-первых, на сохранение, хотя бы частично, функций поражённого опухолью органа и, во-вторых, на избавление от тяжёлых мучений неоперабельных больных. Профессору Д.И. Зимонту принадлежит заслуга проведения первой в СССР частичной резекции гортани при раке. Многолетнее совершенствование техники подобных операций в сочетании с талантом хирурга, позволили Д.И. Зимонту получать хорошие отдалённые результаты. Ему же принадлежит честь разработки, впервые в ЛОР онкологии, методики операций на сосудах, в частности, перевязки сонных артерий, как важнейшего компонента комплексного лечения при поздних стадиях ракового процесса в области носа и околоносовых пазух. Давид Иосифович вёл упорную пропаганду этого метода, получившего в настоящее время всеобщее признание. Важно также отметить, что уже на заре развития ЛОР онкологии профессор Д.И. Зимонт прочно занял позиции сторонника комплексного лечения опухолевых больных, умело комбинируя при злокачественных новообразованиях ЛОР органов способы хирургического, химиотерапевтического и лучевого воздействия на раковый процесс.

Монографии профессора Д.И.Зимонта «Злокачественные новообразования носовой полости, придаточных пазух носа и глотки» (1948) и «Злокачественные новообразования гортани» (1949) до сих пор представляют клиническую ценность. Эти монографии построены на принципах диагностики и лечения злокачественных новообразований, общепринятых в настоящее время, – ранняя клиническая диагностика на основе микросимптоматики, комбинированное лечение опухолей, щадящее отношение к органу не в ущерб радикальному удалению опухоли, активное паллиативное лечение в иноперабильных случаях.

Давид Иосифович Зимонт – соавтор крупнейшего на русском языке трехтомного руководства «Болезни, уха, горла и носа» по ряду ведущих его разделов. Им создан в 1933 году учебник по оториноларингологии для студентов, успешно выдержавший два издания. Бесспорно, выдающимся событием было издание двухтомного руководства «Хирургия верхних дыхательных путей» – уникальной книги, в которой собраны все, разработанные к тому времени (1940), способы хирургического лечения заболеваний верхних дыхательных путей. К сожалению, руководство, в настоящее время, является библиографической редкостью, между тем в нём собраны сведения об операциях, которые трудно найти в специальной литературе.

Рядом с профессором Д.И. Зимонтом всегда были его ученики, обеспечивавшие педагогический процесс, руководство клинической работой, научную деятельность коллектива. Штатных сотрудников кафедры, кроме Д.И. Зимонта было в то время трое. Два доцента – Ф.П. Мирзоев и Е.Н. Новик и ассистент – до 1938 года – Г.А. Авзурагова, затем – А.Р. Ханамиров.

Ученики профессора Д.И.Зимонта

Фараон Погосович (Павлович) Мирзоев (Мирзоянц) на протяжении нескольких десятилетий был главным помощником профессора Д.И. Зимонта, замещал его на посту заведующего кафедрой во время войны и тяжёлой болезни. Родился Фараон Павлович в 1893 году в г. Баку. В семье ремесленника (портного). До 1920 года семья проживала в Баку, а во время турецкой оккупации переехала в родное село отца в Нагорный Карабах. Среднее образование Ф.П. Мирзоев получил в Первой Бакинской гимназии. В 1911 году Фараон Павлович поступил на медицинский факультет Киевского университета. С 1915 по 1917 год Ф.П.Мирзоев был мобилизован на Австро-Германский фронт, где служил младшим врачом Нарымского полка. После окончания университета в 1918 году Ф.П. Мирзоев возвратился в Баку, где работал членом врачебной комиссии Кавказской Красной Армии, вплоть до эвакуации города во время турецкой оккупации в октябре 1918 года. Затем Фараон Павлович переезжает в г. Ессентуки, где работает участковым врачом, ординатором лазарета. С 1920 по 1923 год он служил в армии начальником административного отдела санитарного управления Северо-Кавказского Военного Округа (СКВО). Ф.П.Мирзоев проявил себя талантливым организатором здравоохранения, поэтому после демобилизации был направлен на работу в Крайздравотдел, став заведующим Курортной конторой. На этом посту он работал с 1923 по 1940 год. Одновременно Фараон Павлович проходит специализацию в клинике профессора Л.Е. Комендантова с января 1926 года по октябрь 1927 года в качестве экстерна (практиканта), затем, вплоть до 1930 года – сверхштатным ординатором. Ф.П. Мирзоев пришёл в клинику одновременно с А.А. Арутюновым, ставшим впоследствии основателем Ереванской школы оториноларингологов. После переезда профессора Л.Е. Комендантова в Ленинград в 1930 году, Ф.П.Мирзоев избирается сначала сверхштатным, а, затем и штатным ассистентом. Кандидатская диссертация Ф.П.Мирзоева, которую он защитил в 1940 году, была посвящена гистопатологии гайморовых пазух. Работа была высоко оценена не только профессором Д.И.Зимонтом, но и другими рецензентами. В личном деле Ф.П. Мирзоева есть рецензия профессора Ш.И. Криницкого, в которой он высоко оценив качество работы (гистологические исследования были проведены на слизистой оболочке 216 пазух, причём вся работа, начиная от забора материала, до гистологической обработки и интерпретации результатов, была проведена лично автором) отметил, что работа заслуживает докторской степени.

В октябре 1941 года Д.И.Зимонт уехал в эвакуацию в Ташкент. Ф.П. Мирзоев остался исполняющим обязанности заведующего кафедрой. Он работал в Ростове вплоть до 1942 года и эвакуировался в г. Фрунзе накануне немецкой оккупации в 1942 году. Уже через год, в 1943 году, Ф.П.Мирзоев возвратился в Ростов. Военный период был самым трудным в жизни Фараона Павловича. Он одновременно исполнял обязанности заведующего кафедрой, заведовал отделением центральной городской больницы, был штатным консультантом военных подразделений в Ростовском регионе. После войны на его плечи легла основная тяжесть восстановительных работ – клиника была полностью разрушена, оборудование разграблено. Профессор Д.И. Зимонт долго и серьёзно болел. Его болезнь потребовала длительного лечения в ведущих столичных стационарах. В это время обязанности заведующего кафедрой исполнял Ф.П.Мирзоев. В общей сложности Ф.П.Мирзоев заведовал кафедрой около 2 лет. К сожалению, в клинике почти не осталось врачей, работавших с Ф.П. Мирзоевы. В 2003 году умер его сын, работавший практическим оториноларингологом в одной из поликлиник города. Однако, все, знавшие Ф.П. Мирзоева, отмечали его высокую порядочность. Имея значительный административный ресурс в виде длительной работы в руководящих органах здравоохранения области, он даже не помышлял о том, чтобы, сместив Д.И.Зимонта самому заведовать кафедрой. Он честно и много работал, а когда профессор Д.И. Зимонт вернулся в Ростов, уступил, принадлежащий ему пост.

В 1944 году Ф.П. Мирзоев получил учёное звание доцента. После войны Фараон Павлович работал над докторской диссертацией по проказе ЛОР органов, которая, к сожалению, не была защищена. Им обследованы более 400 больных, изучены результаты 100 биопсий. Работа проводилась на базе Ростовского экспериментально-клинического лепрозория, а также ряда лепрозориев Северного Кавказа – Абинского, Холмского, Верхнее-Кубанского, Терского. С 1950 года Ф.П.Мирзоев тяжело болел. Сказались годы самоотверженного тяжёлого труда во время войны, когда он оставался практически единственным квалифицированным оториноларингологом в городе. Обострился распространённый туберкулёзный процесс в лёгких, Начался рубцовый стеноз пилорического отдела желудка, вследствие язвенной болезни. В 1952 году Ф.П. Мирзоев ушёл на пенсию. Однако ещё много лет он принимал активное участие в общественной жизни, работая в научном обществе оториноларингологов. Так в 1967 году профессор А.Р. Ханамиров привлёк Фараона Павловича к работе над большой статьей по истории Ростовской ЛОР клиники. По воспоминаниям современников, это был высоко эрудированный, интеллигентный человек, великолепно знавший теоретическую оториноларингологию, выполнявший большинство ЛОР операций. Оперировал он щадяще и очень тщательно.

Е.Н. Новик – также яркая, неординарная личность. Его кандидатская диссертация посвящена термоасимметрии сосцевидных отростков, и её диагностическому значению при заболеваниях уха. Докторская диссертация Евсея Наумовича была посвящена лечению рубцовых стриктур пищевода стационарными трубками, постоянно увеличивающегося диаметра. Для проведения трубки через супрастенотическое расширение в сложных случаях он использовал серебряные цепочки. Человек творческого склада ума, он нередко использовал в своей научной и практической работе элементы фитотерапии и народной медицины. Примерами могут быть предложенные Е.Н. Новиком сочетания натуральных масел с антибактериальными препаратами при химических ожогах пищевода, постоянный приём тщательно измельчённой пищи в период формирования рубцового стеноза пищевода, местное применение чистотела после удаления папиллом гортани и многое другое. Во время Великой Отечественной войны Е.Н. Новик работал начальником ЛОР-офтальмологической группы ОРМУ на 4-м Украинском фронте. После возвращения в Ростов и защиты диссертации Е.Н. Новик заведовал ЛОР кафедрой в г.Станиславе (Иваново-Франковск).

Кроме штатных сотрудников кафедры, значительную роль в формировании Ростовской школы и школы профессора Д.И.Зимонта сыграли сотрудники базового отделения ЦГБ. Заведующим отделением был к.м.н. Н.М. Тер-Оганесян. Кандидатская диссертация Никиты Макаровича была посвящена одной из наиболее сложных клинических проблем – медиастинитам при инородных телах пищевода. Н.М. Тер-Оганесян был великолепным педагогом, воспитавшим не один десяток высококвалифицированных врачей. Его терпению в обучении хирургии при различных заболеваниях ЛОР органов не было равных. Он владел всем арсеналом хирургических вмешательств того времени, имел собственный почерк хирурга. С 1956 года Никита Макарович перешел на работу в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт. *

Владимир Абрамович Кац – один из учеников Д.И.Зимонта, защитивший кандидатскую диссертацию по рентгенографии при заболеваниях среднего уха. Он периодически принимал участие в педагогическом процессе на кафедре, многие годы работал городским фониатром. Генриетта Борисовна Рыбак – одна из первых в СССР начала заниматься эндоларингеальным воздействием в пульмонологии и защитила диссертацию на эту тему. Г.Б.Рыбак долгие годы успешно работала в городском онкологическом диспансере. Юлий Аркадьевич Блехер – один из ведущих практических врачей отделения, который, так же как и другие ученики Д.И.Зимонта принимал участие в педагогической и научной работе.

Профессор А.Р.Ханамиров 1953-1978

В 1953 года после реабилитации профессора Д.И. Зимонта и отъезда его Москву, заведующим кафедрой стал А.Р. Ханамиров.

А.Р.Ханамиров родился 25 октября 1901 года в Армении, где прошли его детство и юность. Александр Рубенович не любил рассказывать о детстве. Все его официальные биографии начинаются с 1926 года – года окончания медицинского факультета Северо-Кавказского государственного университета. Поэтому данные о том, чем занимался А.Р. Ханамиров до 1926 года, почерпнуты из скудных архивных справок и воспоминаний его ближайших учеников. А.Р. Ханамиров родился в г.Карс в Армении. Отец с 1894 по 1910 годы служил контролёром по освещению города. С 1910 года – занимался мелкой торговлей, которую оставил после революции. В 1918 году Карс был оккупирован турецкими войсками. По воспоминаниям профессора А.Н. Помухиной Александр Рубенович рассказывал, что семье пришлось бежать от турецкого геноцида сначала в северную Армению, затем – в Ростов-на-Дону, где были старые армянские поселения и мощная армянская диаспора. Школу А.Р. Ханамиров закончил в 1920 году, но уже с 1918 года он работал учителем армянской школы им. Рибсимэ в Ростове – преподавал армянский язык. В 1920 году он поступил на медицинский факультет Северо-Кавказского университета, который успешно закончил в 1926 году. С самого начала учёбы Александру Рубеновичу пришлось работать, для того, чтобы помогать семье. В 1920 году – завхозом библиотеки им. Налбандяна, в 1921 году делопроизводителем хлебопекарни Донисполкома, в 1922 году дезинфектором 2-го летучего дезинфекционного отряда г. Ростова-на-Дону. С 1922 года А.Р. Ханамиров начал работать на кафедре нормальной анатомии препаратором и муляжистом, а затем – преподавателем.

После окончания учебы Александр Рубенович был оставлен на кафедре нормальной анатомии, сначала препаратором, затем – 3 года аспирантом, и до 1937 года ассистентом. В то время кафедру анатомии возглавлял один из ведущих анатомов и антропологов нашей страны Константин Захарович Яцута. Он был одним из ярких представителей Санкт-Петербургской школы анатомов, долгое время занимал должность профессора Военно-Медицинской академии. На нашей кафедре сохранилась уникальная фотография педагогического коллектива кафедры нормальной анатомии тех лет.

Более половины преподавателей, изображённых на ней, в том числе и А.Р. Ханамиров, защитили докторские диссертации и заведовали кафедрами в разное время. Под руководством проф. К.З. Яцуты А.Р. Ханамиров опубликовал 11 научных работ по анатомии сосудов и нервов, итогом которых была кандидатская диссертация на тему: «Аномальные начало и ход правой подключичной артерии, их влияние на топографию пищевода, нижнего гортанного нерва и их практическое значение». Материалы диссертации изданы в виде монографии в 1939 году. Анатомический период деятельности А.Р. Ханамирова и личность профессора К.З. Яцуты оказали значительное влияние на характер всей его последующей работы. Одной из традиций кафедры до сих пор является бережное педантичное отношение к терминологии. Этому вопросу были посвящены последние годы работы профессора А.Р. Ханамирова. На кафедре до настоящего времени хранятся анатомические препараты и муляжи, сделанные им лично.

Оториноларингологом А.Р. Ханамиров стал после стажировки на кафедре у профессора Л.Е. Комендантова. С 1927 по 1931 год А.Р. Ханамиров совмещал работу преподавателя анатомии с работой в клинике оториноларингологии ординатором и муляжистом. Долгое время он одновременно работал в поликлинике СКЖД.

В феврале 1938 года А.Р. Ханамиров становится ассистентом ЛОР кафедры. И с тех пор вся его жизнь связана с ЛОР клиникой Ростовского медицинского института. До 1941 года А.Р. Ханамиров искал тему, которой мог бы посвятить себя полностью. Известны его статьи этого периода по мозговым грыжам, лечению эпитимпанита, папилломатозу гортани, ринолитам. Этот научный поиск был на фронте во время войны.

В годы Великой Отечественной войны А.Р. Ханамиров служил в армии.

Он был главным оториноларингологом сначала Калининского, затем — Первого Прибалтийского фронтов. Свой опыт научного работника, приобретённый им за годы работы в университете, А.Р. Ханамиров использовал для улучшения оказания помощи раненым, ускорения возвращения их в строй. Известны его работы того времени «К профилактике осложнений при ранениях органов шеи», «Трансмаксиллярный подход к височной ямке», «Организация ЛОР помощи по фронту», «Ранения органов шеи», «Роль отиатра при обслуживании контуженных». Одна из работ – «Классификация огнестрельных ранений шеи» издана отдельной брошюрой.

Богатый клинический и педагогический опыт, анатомическая подготовка позволили А.Р. Ханамирову организовать во фронтовых условиях курсы для военных врачей под названием «Хирургическое лечение раненных в органы шеи».

А.Р. Ханамиров дважды (в 1943 и 1945 годах) организовывал общефронтовые научные конференции с участием ведущих оториноларингологов страны – В.И. Воячека, Г.Г. Куликовского, Н.Д. Ходякова, Л.Л. Фрумина, Л.Н. Ямпольского, И.М.Соболя и др.

За работу на фронте А.Р. Ханамиров награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны II степени» и медалями. Научный багаж военных лет – два больших альбома с собственными зарисовками изолированных и сочетанных ранений органов головы и шеи могли стать основой докторской диссертации, но время распорядилось иначе – пришлось заниматься организационными вопросами, а затем – научными проблемами, которые были наиболее актуальными в то время.

После войны Александр Рубенович возвращается в Ростов, принимает участие в восстановлении разрушенного здания клиники, организации клинической работы и педагогического процесса. В 1953 году А.Р. Ханамиров был избран заведующим кафедрой оториноларингологии Ростовского медицинского института.

В это время на кафедре сложилась трудная кадровая ситуация – проф. Д.И. Зимонт уехал в Москву, проф. Е.Н. Новик – в Станислав, Ф.П. Мирзоев к тому времени оставил работу на кафедре. А.Р. Ханамиров набрал команду талантливой молодежи, которая в течение нескольких десятилетий определяли лицо кафедры. В это время на кафедру пришли Т.И. Киселева, А.Н. Помухина, В.М. Ковалевич, Г.Б. Асланов, Ю.Ф. Сариуш-Залесский, Г.И. Чиж.

Кафедра продолжала базироваться в центральной городской больнице №1 г. Ростова-на-Дону. В 1955 году в связи с реорганизацией центральной городской больницы, количество коек в ЛОР клинике было увеличено до 75, а в 1961 году, в силу необходимости профильного преподавания на педиатрическом факультете было организовано детское отделение клиники на 30 коек, то есть на прежней площади было развёрнуто 100 коек. В сентябре 1965 года, руководством профессора А.Р. Ханамирова было закончено строительство пристройки, фактически нового трёхэтажного корпуса, на третьем этаже которого расположилось детское отделение, состоящее из 9 палат на 60 коек, операционно-перевязочного блока, столовой, комнаты для занятий с детьми, физиотерапевтического кабинета на 8 кабин. На крыше корпуса был создан солярий площадью 150 кв.м. с площадкой под стеклопластовым тентом площадью 30 кв.м. На втором этаже располагались палаты взрослого отделения. С вводом пристройки появилась возможность создания чистой операционной, расширения перевязочной и ординаторской. В цокольном (первом) этаже были размещены аудитория на 170 кресел, киноаппаратная с установкой КПТ-2, фотолаборатория, вспомогательные кабинеты. Был организован современный аудиометрический кабинет с уникальной для того времени сурдокамерой, вестибулометрический кабинет с 8-канальным электроэнцефалографом, фониатрический кабинет, оборудованный стробоскопом и операционным микроскопом, специально приспособленным для амбулаторных эндоларингеальных вмешательств. В цокольном этаже нового корпуса развёрнут городской ингаляционный кабинет с мощным воздушным компрессором на 10 мест ингаляций одновременно. С вводом пристройки, появилась возможность аудиторию, расположенную в старой части корпуса разделить на учебные комнаты – их число увеличено до 5, выделить картинную и лаборантскую, где проводилась обработка инструментария для учебного процесса и консультаций сотрудников кафедры. Таким образом, общее число коек в клинике достигло 160 – это была самая большая клиника в СССР в то время. Изменились и условия руководства клиникой. До 1953 года кафедрой заведовал профессор Д.И. Зимонт, а ЛОР отделение горбольницы №1 – доцент М.М. Тер-Оганесян. С 1953 года кафедру возглавил профессор А.Р. Ханамиров, он же с 1955 года стал одновременно заведовать отделением больницы, после ухода М.М. Тер-Оганесяна. Профессору А.Р. Ханамирову подчинялись также ЛОР кабинеты взрослой и детской поликлиник. Такое единоначалие сыграло ключевую роль в формировании Ростовской школы оториноларингологов. Во-первых, были созданы идеальные условия для учебного процесса, как в стационарных отделениях, так и кабинетах поликлиники. Во-вторых, были созданы благоприятные условия для профессионального и научного роста больничных ординаторов, многие из которых охотно принимали участие в учебной и научной работе и, рассматривались как резерв кафедры. В-третьих, по воспоминаниям современников, создавалась атмосфера дружбы и взаимопомощи во всех вопросах, как производственных, так и личных.