Кафедра кожных и венерических болезней

3 апреля 2016 г. исполнилось 100-лет со дня открытия клиники кожных и венерических болезней медицинского университета г. Ростова-на-Дону.

Клиника и кафедра кожных болезней неразделимы в своей истории и теснейшим образом связаны с деятельностью основоположников отечественной дерматовенерологии, которые возглавляли клинику в различные периоды времени.

Старейшая клиника страны берет свое начало из Варшавского университета, где 31 декабря 1876 года, по официальному распоряжению министра народного просвещения Российской империи была утверждена первая в России самостоятельная кафедра по «накожным» и венерическим болезням. Эта клиника считалась одной из лучших в России. В. Флоринский, обследовав состояние всех русских медицинских факультетов, в 1877 году писал: «Преподавание сифилитических и кожных болезней в Варшавском университете поставлено значительно лучше, чем во всех других университетах…. В клинике имеются все необходимые учебные принадлежности и ведутся ученые и учебные занятия совершенно правильно. Больные для сифилитического отделения клиники выбираются из всей больницы, предпочитая более трудные поучительные случаи». Так же высоко оценивал деятельность Варшавской клиники и основоположник отечественной дерматологии А.Г. Полотебнов, который утверждал: «До сих пор ни на одном медицинском факультете, кроме Варшавского, не организовано ещё правильного преподавания дерматологии».

Руководитель этой клиники профессор Э.М. Траутфеттер заведовал кафедрой кожных и венерических болезней Варшавского университета с 1869 по 1898 годы. Он составил и издал первый в России фотографический атлас кожных и венерических болезней и много сделал для ознакомления иностранных ученых с работами русских дерматологов. Ему принадлежит попытка создания первой «русской терминологии накожных болезней».

После смерти Э.М. Траутфеттера, в самом конце 1899 года на его место, по конкурсу был избран П.В. Никольский. С 1 января 1900 г. он был утвержден экстраординарным профессором, а с 1 октября 1903 г. – ординарным профессором кафедры кожных и венерических болезней, располагавшейся на базе больницы св. Лазаря, где он проработал до 1915 года. С именем профессора Никольского связан самый продуктивный период в деятельности кафедры и клиники.

П.В.Никольский – блестящий и выдающийся отечественный дерматолог. Рождённый 1 сентября 1858года в городе Усмань Тамбовской губернии в семье с глубокими православными корнями и русскими традициями. Отец Василий Иванович Никольский священник, духовный писатель, общественный деятель, соборный протоирей, гласный Усманского уездного земства, председатель Уездного училищного Совета, Одним из первых в Тамбовской губернии В. И. Никольский открыл двухклассную мужскую и одноклассную женскую церковно-приходские школы (1885); в 1897 г. на личные средства приобрел двухэтажное кирпичное здание для этих школ. По данным 1902 года, протоиерей Никольский был кавалером орденов Анны II степени, Святого Владимира III степени. Из-под его пера вышло несколько опубликованных работ на тему грамотности простого народа. Именно в такой православной семье был сформирован настоящий русский характер Петра Васильевича, не изменивший ему на протяжении всей его жизни

Семья Никольских 1896 г. (супруга Елизавета Николаевна, Пётр Васильевич Никольский, младшая дочь Варвара, старшая дочь Мария, дедушка протоирей Василий Иванович Никольский).

Русская наука гордится им, как последовательным пропагандистом идеи целостности организма, согласно которой поражения кожи тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены с расстройствами других органов и систем, в первую очередь, нервной системы. П.В. Никольский был одним из наиболее ярких основоположников физиологической и функциональной дерматологии, получившей особое развитие уже в советскую эпоху. Его приоритет в ряде важных вопросов дерматологии неоспорим, а огромные заслуги в разработке и пропаганде идей нервизма – неоценимы.

Мировую известность П.В. Никольский приобрёл в 1896 г. после защиты докторской диссертации под руководством М.И.Стуковенкова «Материалы к учению о pemphigus foliaceus Сazenavi», в которой описал и обосновал симптом отслойки эпидермиса при листовидной пузырчатке. В настоящее время данный симптом является классическим и во всех современных мировых руководствах по дерматологии называется в честь его автора – «симптом Никольского». Перу учёного принадлежит более 80 печатных работ. Среди них первая на русском языке работа по лечению сифилиса «Лекции о лечении сифилиса», 1905 г. и первый отечественный учебник по дерматовенерологии в послереволюционной России «Болезни кожи», 1923 г., а руководство “Общая терапия болезней кожи” становится настольной книгой среди дерматологов своего времени. Определённым вкладом в мировую дерматологию было описание П.В. Никольским редких дерматозов: в 1897 г. им был описан первый случай врождённой ихтиозиформной эритродермии, выделенной в 1902 г. L. Brock в отдельную нозологическую единицу; в 1900 г. впервые описал стригущую форму выпадения 136 волос, известную в настоящее время как идиопатическая трихоклазия или болезнь Никольского; в 1925 г. — ромбовидную гипертрофическую кожу шеи, которая также носит его имя. Будучи учеником М.И. Стуковенкова, П.В. Никольский являлся прямым продолжателем дела С.П. Боткина и А.Г. Полотебнова.

Начиная с 1905 г., Правительством Российской Империи неоднократно ставился вопрос о переводе Варшавского университета в крупный губернский город, который бы располагался в европейской части страны. И только летом 1915 г. в связи с наступлением немецкой армии и по решению специального совещания в Москве, Варшавский университет в полном составе был эвакуирован в Ростов-на-Дону. Клинике и кафедре кожных и венерических болезней был предоставлен барак с 25 койками на территории бывшей Николаевской городской больницы. Несмотря на трудности, благодаря организаторским способностям П.В. Никольского к 1923 г. это была одна из лучших дерматовенерологических клиник Европы. На базе клиники удалось оборудовать рентгеновский кабинет, кабинет для свето- и электролечения, клиническую, гистологическую и фотографическую лаборатории и комнаты для профессора и ассистентов, а самое главное собрать вокруг себя сплочённый коллектив, истинно преданный своему делу.

- Коллектив клиники 1921 (в центре проф. П.В. Никольский, справа от него супруга Елизавета Николаевна).

- Проф. Никольский П.В. на консультативном приёме.

П.В. Никольский создал крупнейшую в России Ростовскую дерматологическую школу. Среди его учеников академик П.В. Кожевников, профессора А.П. Лавров, Ф.И. Ширяев, А.В. Заславский, Э.И. Иоффе, Т.Т. Глухенький. В течение многих лет П.В. Никольский возглавлял созданное по его инициативе в 1919 г. Донское дерматовенерологическое общество при Донском университете. Он являлся почетным членом общества русских врачей в Варшаве, Киевского физико-медицинского и дерматовенерологического общества, Московского, Ленинградского, Кубанского, Одесского, Донского, Саратовского, Ставропольского научных обществ дерматологов и венерологов, членом корреспондентом Французского общества дерматологов и венерологов.

В 1931 году на должность зав. кафедрой был назначен профессор З. Н. Гржебин. В Ростове профессор продолжал начатые при Никольском П.В. биохимические исследования, преимущественно при зудящих дерматозах. К исследованиям по биохимии кожи, которые вели К.Т. Патканьян, З.И. Иоффе и В.Н. Космадис, также были привлечены новые работники кафедры Н.Н. Лобазов, В.М. Гриневич.

В годы руководства З.Н. Гржебина сотрудники кафедры занимались вопросами аллергологии и иммунитета при кожных и венерических болезнях: кандидатские диссертации А.А. Максимовой (1936), В.А. Манушукьян (1938), И.И. Мундера (1939). Вопросам пиодермии были посвящены монографии З.Н. Гржебина и З.И. Иоффе, изучением экспериментального сифилиса занималась А.А. Максимова.

Начавшаяся ВОВ прекратила многостороннюю работу кафедры, но уже в ноябре 1943 г. начались работы по восстановлению кафедр и клиник института. Вся тяжесть работы по возрождению кафедры и клиники кожных и венерических болезней, по организации учебного процесса при отсутствии помещений, учебных пособий, аппаратуры, освещения и отопления легла на плечи ассистента кафедры Г.А. Байбурта. Написанные его рукой схемы строения кожи и ее придатков, прекрасно выполненные муляжи и по сей день украшают лекционную аудиторию кафедры.

В октябре 1944 г. заведующим кафедры стал профессор Н.А.Торсуев. Тематика его научных исследований была чрезвычайно разнообразной: впервые в мировой литературе он описал особую разновидность болезни Сэттона; первым в СССР диагностировал и описал кератоакантому, эритематозный пемфигус Сенира-Ашера, своеобразный вид лепрозной реакции протекающий по типу герпетиформного дерматита Дюринга и ряд других дерматозов.

Основным направлением научной работы Н.А. Торсуева было всестороннее изучение лепры, по вопросам которой были выполнены и успешно защищены кандидатские диссертации М.И. Иоффе, Е.В. Леонтьева, М.Е. Орлова, П.С. Гребенникова, Е.П. Бюкинга, К.К. Харабаджахова и других. В 1948-1949 гг. Николай Александрович был включен в состав группы экспертов ВОЗ ООН по борьбе с лепрой, выезжал на заседание этого комитета в Женеву, являлся членом редакционного совета международного журнала по лепре (International Journal of Leprosy), членом Международной лепрозной ассоциации. Им впервые было проведено исследование по применению препаратов сульфонового ряда в терапии лепры, которое показало полную санацию кожи и слизистых в течение 2-2,5 лет, что позволило выписывать пациентов из лепрозория. Для морфологического контроля за результатами лечения этих пациентов в состав кафедры был введен профессор кафедры анатомии В.В.Соколов.

Крымская болезнь или крымка (так на Дону было принято называть лепру) всегда была овеяна ореолом безнадежности и неизлечимости. Н. А. Торсуев одним из первых на практике доказал возможность клинического излечения больных лепрой. Само понятие «амбулаторное лечение больных лепрой» появилось благодаря Николаю Александровичу, ему же принадлежит появление в лепрологии термина — «диспансерное обслуживание больных лепрой». Совместно с Губаревым Е.М. был синтезирован и введён в практику отечественный противолепрозный препарат — гамма фракции оксидифтериновой кислоты, названный «РД» (в честь города Ростова-на-Дону). Со слов очевидца (доцента кафедры Кузиной Зинаиды Александровны) первая выписка лепрозных больных состоялась в 1953 году, это поистине грандиозное событие сопровождалось игрой духового оркестра. Далее по приказу Министерства здравоохранения РСФСР в мае 1953 года на ростовских лепрологов было возложено руководство всеми лепрозориями РСФСР и практика амбулаторного лечения лепрозных больных распространилась по всему Советскому Союзу.

Ростовский экспериментально-клинический лепрозорий вырос в передовое противолепрозное учреждение, став одним из авторитетнейших центров борьбы с лепрой в СССР, собрав целую плеяду выдающихся клиницистов.

Коллектив кафедры и клиники 1947 г. (нижний ряд слева направо: Иоффе М.И., доцент Максимова А.А., доцент Данилевская Е.Д., проф. Торсуев Н.А., Атаров Т.С., Бутенко Л.И., Байбурт Г.А., Брагин И.П.)

Под руководством Н.А. Торсуева в Ростове было выполнено более 25 диссертаций, в их числе докторская Л.М. Хасабова, кандидатские А.А.Антоньева, Н. Фомина, В.В. Венедиктовой, В.В. Соколова, А.Б. Худолеевой и многих других.

Литература, книги были самой горячей страстью Н.А. Торсуева. Гордостью Николая Александровича являлась его личная библиотека, насчитывающая 25.000 книг. На книжном знаке (экслибрисе) Н.А. Торсуева изображен больной лепрой периода средневековья, облачённый в специальный наряд, состоящий из наглухо застёгнутого халата с длинными рукавами и эмблемой-аппликацией на груди в виде ярко-красного червового туза, высоких сапог, перчаток, головного убора восточного стиля, с трещоткой, посохом и сумой для сбора подаяний в руках. Ударами трещотки больной извещал о своём прибытии в город, а червонный туз на груди служил удобной мишенью для стражников, строго наблюдавших за передвижением больного.

После ухода Н.А. Торсуева из РГМИ ответственной за учебный и лечебный процесс была проф. А.А. Максимова. А в 1963 г. на эту должность был назначен Л.М. Хасабов, который с 1965 г. становится заведующим кафедрой.

Бывший фронтовик, в годы войны служил в десантных войсках, участвовал в боях за освобождение Севастополя, Курска, Будапешта, Малой Земли. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Отличаясь большим трудолюбием, целеустремленностью, богатым запасом знаний и исключительной доброжелательностью, Леон Михайлович сумел в течение первого десятилетия своего руководства кафедрой, не только успешно защитить докторскую диссертацию, но и стать руководителем научных исследований А.Б. Худолеевой, Ю.А. Москаленко, Л.А. Когана, М.Б. Пархоменко, которые успешно завершились защитой кандидатских диссертаций. Под руководством Леона Михайловича была выполнена значительная часть кандидатской диссертации З.А. Кузиной на тему: «Динамика иммунологических изменений у больных лепрой в процессе лечения». Этой работой впервые доказан аутоиммунный характер поражения органов и нервных стволов.

Зинаида Александровна Кузина начала свою трудовую деятельность с должности старшего лаборанта кафедры при Н.А. Торсуеве. Долгие годы успешно совмещала работу на кафедре и в клинике кожных болезней, возглавляла деятельность научного студенческого кружка, являясь одновременно и куратором, и идейным вдохновителем. Воспитала ни одно поколение врачей, поистине горящих своей специальностью. До ноября 2016 года Зинаида Александровна являлась единственным сотрудником, хранящим в памяти и передающим нам атмосферу и традиции научной и клинической работы нескольких поколений кафедры.

- Коллектив кафедры и клиники 1986 г. (верхний ряд слева направо: 2-й Темников В.Е., 3-я Берникова Н.А., 4-й асс. Волошин Р.Н., 6-я орд. Марек Л.И., нижний ряд слева направо: доцент Москаленко Ю.А., доцент Худолеева А.Б., проф. Гребенников В.А., зав. отделением Кобзева Н.М., асс. Пархоменко М.Б., доцент Кузина З.А., Гампарцумов С.А.).

- Доцент Кузина Зинаида Александровна

- Доцент Кузина Зинаида Александровна, асс. Опруженкова Е.П., асс. Старостенко В.В.

В 1972 г. по инициативе проф. Л.М. Хасабова был организован первый в стране самостоятельный курс сексопатологии на факультете усовершенствования врачей. Руководителем данного курса был его ученик Л.А. Коган. За 1,5 года работы курса было проведено 12 циклов занятий, усовершенствование по сексопатологии прошли 237 врачей. В памяти сотрудников Леон Михайлович останется жизнелюбивым человеком и профессионалом, а в памяти студентов – искусным лектором.

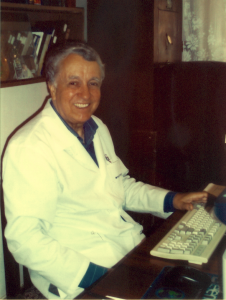

С 1982 г кафедрой кожных и венерических болезней Ростовского медицинского института заведует Гребенников В.А..

Его исследования посвящены изучению патогенетической роли физиологически активных веществ при дерматозах и совершенствованию их терапии, также микологии, санаторно-курортному лечению дерматозов. Под руководством проф. И. И. Потоцкого в 1969 г. Виктор Андреевич защитил кандидатскую диссертацию по патогенезу псориаза. Докторскую диссертацию по совершенствованию лечения нейродермита защитил в 1979 г. С 1969 г. ассистент кафедры Алтайского медицинского института, с 1975 по 1982 г. руководил кафедрой Читинского медицинского института. В 1982 г. был избран заведующим кафедрой кожных и венерических болезней в Ростове-на-Дону. Под его руководством и при непосредственном участии проведены работы по углублению знаний о патогенезе самых тяжелых дерматозов у взрослых и детей (атопический нейродермит, красная волчанка, псориаз, пузырчатка, склеродермия, вульгарные и розовые угри, крапивница и др.), разработаны и усовершенствованы методы лечения, чему посвящено 10 изобретений и столько же рацпредложений. Под руководством В. А. Гребенникова защищено 16 кандидатских диссертаций, 1 докторская. В.А. Гребенников является автором более 180 научных работ. Особенно выделяются монографии «Нейродермит», «Генетически обусловленная патология кожи», «Врачебно-трудовая экспертиза и диспансеризация при дерматозах», «Дерматозы и физиологически активные вещества», за которую он награжден медалью ВДНХ.

В.А. Гребенников активный и многократный участник многочисленных научных конференций и симпозиумов различного уровня, в том числе международного. Член редакционной коллегии «Вестника дерматологии и венерологии», много лет руководил обществом «Знание» при РГМУ. За успехи в лечении больных и подготовке научных и практических кадров, изобретательскую деятельность награжден знаком «Отличник здравоохранения».

В 1931 г. при клинике кожных и венерических болезней был открыт Краевой Северокавказский научно-исследовательский кожно-венерологический институт. В июне 1938 года институт был реорганизован в Ростовский областной кожно-венерологический диспансер.

С 3 июня 2003 года областным кожно-венерологическим диспансером руководит Темников Вадим Евгеньевич – доктор медицинский наук, профессор, заведующий кафедрой дерматовенерологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», член экспертного совета в сфере Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по дерматовенерологии и косметологии, автор 64 научных работ. Под его непосредственным руководством произошла реорганизация дерматовенерологической службы области. В ГБУ РО «КВД» работают 985 сотрудников, врачей 202, медицинских сестер 386 человек. В диспансере работают 2 доктора медицинских наук, 9 кандидатов медицинских наук. Врачами диспансера оказывается специализированная лечебно-диагностическая помощь населению Ростовской области. В головном учреждении в г. Ростове-на-Дону находятся 3 стационарных отделения на 140 коек. В городах Ростовской области функционируют 510 дерматовенерологические койки (в том числе 210 коек дневного пребывания).

На сегодняшний день на кафедре трудятся 6 ассистентов, 3 доцента, заведующий – профессор. Знаковым событием марта 2016 года было избрание второго профессора кафедры кожных и венерических болезней -Сидоренко Ольги Анатольевны, достойной продолжательницы школы Никольского.

- Коллектив кафедры март 2016 г. (слева направо: асс. Старостенко В.В., доцент Анисимова Л.А., проф. Сидоренко О.А., проф. Гребенников В.А., доцент Гурский Г.А., асс. Опруженкова Е.П.).

Достижения основателей клиники кожных болезней Ростовского государственного медицинского университета бросают вызов современному поколению докторов, а речь Петра Васильевича на торжественном дне открытия клиники о … «превосходстве русской науки и освобождении от преклонения перед иностранной» … до сих пор вселяет дух патриотизма и уверенности в сердца молодых учёных дерматологов.