Кафедра общей хирургии

Варшавский период (1857-1915 гг.)

Кафедра общей хирургии РостГМУ является одной их старейших в нашей стране и берёт свои истоки от медико-хирургической школы, которая открылась в 1857 году в Польше, которая тогда входила в состав Российской империи. Однако, спустя несколько лет это учебное заведение было включено в состав Главной школы, созданной в Варшаве. На базе этой школы были организованы подготовительные курсы, которые и должны были подготовить почву для создания университета. Через год удалось объединить это высшее учебное заведение с открытой ранее медицинской академией. 25 ноября 1869 года состоялось торжественное открытие варшавской Главной школы с медицинским отделением. Главная школа располагалась во дворце Вилла Регия, который построил в1634 г. король Ян Казимир. Дворец называют еще Казимировским (Pałac Kazimierzowski). Это была любимая резиденция короля.

Самое старое здание дворца, где в настоящее время располагается ректорат Варшавского университета (дворец Вилла Регия или Казимировский дворец)

12 октября 1869 года Главная школа была реорганизована в Императорский Варшавский университет. А так как он создавался на базе отдельной школы, то, естественно, был основан и медицинский факультет.

В начале 1869/70 учебного года на медицинском факультете было 324 студента из 1037, обучавшихся на четырёх факультетах вуза. Всего в университете насчитывалось 47 кафедр, 13 из которых принадлежали медфаку. Соответственно распределялись и профессорско-преподавательские кадры. На медицинском факультете работали 16 профессоров.

Из книги ростовского профессора З.И.Карташова сохранились следующие сведения о заведующих кафедрой общей хирургии Варшавского периода:

| 1857-1859 г. г. | Временно: Александр-Антоний Лебрюн |

| 1859-1871 г. г. | Поликарп Андреевич Гирштовт |

| 1872-1890 г. г. | Иван Алексеевич Ефремовский |

| 1890-1892 г. г. | Александр Семёнович Таубер* (по совместительству) |

| 1892-1900 г. г. | Михаил Андреевич Васильев |

| 1900-1920 г. г. | Михаил Григорьевич Черняховский |

*А.С.Таубер являлся Почетным членом хирургического общества им Н.И.Пирогова. С 1882 года по 1901 год он возглавлял кафедру госпитальной хирургии Варшавского императорского университета.

Ростовский период

В 1915 году из прифронтовых западных областей России были эвакуированы высшие учебные заведения, в том числе и Варшавский университет. Сначала в Москву, а затем после экстренного заседания Совета университета 12 августа 1915 года было принято решение о переезде Варшавского университета с четырьмя факультетами, в том числе и медицинским, в Ростов-на-Дону. Имущество медицинского факультета, перевезенное из Варшавы в Москву, почти не сохранилось, так как за несколько месяцев оно быстро разошлось со складов по столичным медицинским учреждениям. Так, С.С.Юдин вспоминал в своей книге «Хирургия язвенной болезни желудка и нейрогуморальная регуляция желудочной секреции у человека» (1962), что благодаря наркому СССР Н.А.Семашко он получал везде и всё, что имелось. Будучи ординатором «Хирургического санатория Захарьино» он приезжал в Наркомздав, доставал из кармана гимнастерки бланк с треугольной печатью, «и тут же, на столе самого Н.А.Семашко, его ручкой заготовлял требование. Нарком на этом бланке накладывал резолюцию: «Отпустить» — Семашко. Это было всё: ни ордеров, ни дубликатов, ни входящих, или исходящих номеров». Таким образом, С.С.Юдин получил для своего санатория чудные (варшавские) кровати и всё медицинское оборудование с ново-басманского склада. Из Москвы в Ростов-на-Дону к моменту переезда практически нечего было перевозить и поэтому конец 1915 года был потрачен на обустройство факультета в столице Тихого Дона. До настоящего времени на кафедре общей хирургии РостГМУ (Ворошиловский, 105) сохранился барельеф с изображением основоположников асептики и антисептики, вывезенный из Варшавы в 1915 году, который изображен на титульном листе настоящего издания.

Сведения о дате открытия университета противоречивы. Так, согласно данным газеты «Мединформ» (октябрь 2005 г), «10 ноября 1915 года начался учебный процесс на медицинском факультете университета, прибывшего из Варшавы». В то же время, по данным газеты «Комсомольская правда – на — Дону» от 1 декабря 2005 год №46 (588) «первые лекции в Варшавском университете (ныне РГУ), эвакуированном в Ростов», начались 1 декабря (18 ноября по старому стилю) 1915 года». Достоверно известно, что в 1916 году медицинский факультет Донского университета уже выполнял свои основные функции, а так же то, что в это время «кафедру общей (теоретической) хирургии» университета, которая в дальнейшем стала называться кафедрой общей хирургии с пропедевтикой возглавлял проф. Черняховский Михаил Григорьевич.

Таким образом, с 1916 года ведётся история кафедры общей хирургии медицинского факультета Ростовского университета. 10 октября 1930 года Постановлением Наркомздрава на базе медицинского факультета Северо-Кавказского университета был создан Ростовский мединститут. 20 декабря 1965 года Ростовский медицинский институт переименован в Ростовский государственный мединститут (РГМИ). В 1980 году, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров для СССР и стран Азии, Африки и Латинской Америки, развитие медицинской науки, народного здравоохранения, РГМИ награжден орденом Дружбы народов и становится Ростовским ордена Дружбы народов медицинским институтом (РОДНМИ). 23 июня 1994 года РОДНМИ переименован в Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ).

Михаил Григорьевич Черняховский

Первым заведующим кафедрой общей хирургии Донского (Ростовского) государственного университета был прибывший из Варшавы проф. М.Г.Черняховский (доктор медицины /1893/, профессор /1900/, заслуженный профессор Донского университета /1919/). В Варшаве он возглавлял одноименную кафедру в течение 20 лет, имел большой хирургический опыт и был известен в Европе. М.Г.Черняховский сделал многое для организации кафедры общей хирургии на новом месте и сохранил все самое лучшее, что было разработано им на кафедре в Варшавский период.

По прибытию в Ростов-на-Дону (конец 1915 г.) кафедре выделили хирургический кабинет (амбулаторию) в одном из одноэтажных зданий Николаевской больницы; собственного стационара не было. Поэтому М.Г.Черняховский написал письмо на имя декана медицинского факультета проф. Ф.Пожариского, в котором он ходатайствовал и обосновал необходимость открытия при кафедре стационара.

Так, согласно данных государственного архива Ростовской области 25 марта 1916 года, в медицинский факультет Императорского Варшавского Университета (г. Ростов-на-Дону) поступило письмо профессора Черняховского М.Г., в котором он считает необходимым учредить клинику и лабораторию при кафедре теоретической хирургии (хирургической патологии). Он писал: «Клинику по крайней мере на 25 кроватей (15 мужских и 10 женских) полагаю бы полезным устроить в непосредственной связи с общей клинической амбулаторией, при чем распланировать таким образом, чтобы в ней можно было иметь изолированными в достаточной мере друг от друга чистое отделение и отделение для инфицированных больных как мужской, так и женской половины с особыми для каждого отделения перевязочными и операционными комнатами и со стерилизационной в чистом отделении…»и далее на 3 страницах он подробно описал какая должна быть структура клиники (рентгекабинет, лаборатория, столовая, лекционное помещение на 250 мест и т.д.)

Михаил Григорьевич Черняховский родился в 1859 году в Киевской губернии первым ребенком в семье местного сельского священника. После окончания Киевской гимназии (1878 г.) поступил на медицинский факультет Киевского университета, где слушал лекции известных хирургов – профессоров: В.А.Караваева, А.Х.Ринека и Ф.К.Борнгаупта.

Получив диплом лекаря с отличием, в 1884 году оставлен в университете при кафедре гистологии в должности прозектора. С конца 1885 года переведен на должность ординатора клиники факультетской хирургии (до 1888 г.). Затем работал около 3 лет вне Киева. Через три года вернулся в Киев, был назначен ординатором лечебницы и больницы Красного Креста. Позже заведовал лечебницей Мариинской общины Красного Креста на Подоле. В 1893 году – старший ординатор Киевского военного госпиталя и около 4 лет исполнял обязанности ассистента госпитальной хирургической клиники Киевского университета (зав. каф. – проф. Федор Карлович Борнгаупт), где работали такие известные хирурги как К.М.Сапежко, Н.В.Соломко, Н.А.Рогович и др. В этой клинике М.Г.Черняховский написал обстоятельную работу об экзартикуляции бедра по Раватону, успешно предпринятую шести больным по поводу саркомы. Из этой же клиники вышла диссертация М.Г.Черняховского «Кишечные свищи и их лечение. Значение резекции кишки, как метода оперативного лечения кишечных свищей» (Киев, 1893). В этом же году он получил степень доктора медицинских наук. Через год удостоен ученого звания приват-доцента. В 1900 году М.Г.Черняховский по конкурсу занял кафедру теоретической хирургии медицинского факультета Варшавского университета. В июле 1902 года — экстраординарный профессор кафедры теоретической хирургии Варшавского университета; в 1906 году – ординарный профессор этой же кафедры.

В этом здании в 1915 году располагалась кафедра общей хирургии медицинского института (ныне здание ректората РостГМУ; пер. Нахичеванский, 29).

В 1915 году в связи с эвакуацией университета в г. Ростов-на-Дону (сначала в Москву) М.Г.Черняховский возглавил эту же кафедру в Донском университете.

Доктор медицинских наук, проф. М.Г.Черняховский заведовал кафедрой «общей хирургии» с 1916 по 1920 годы. В то время кафедра клинического отделения не имела и, преподавание велось в основном как теоретический курс. Направления научной деятельности проф. М.Г.Черняховского в основном посвящены проблемам абдоминальной хирургии (грыжи, кишечные свищи, резекция кишечника и др.), травматологии, вопросам десмургии.Общее количество научных публикаций до 1901 года – 17, данных за последующие годы не найдено. На кафедре работали преподаватели: старший преподаватель доктор Курбатов И.Д. (без степени) и Гуревич Н.А. (в последующем доктор медицинских наук).

М.Г.Черняховский умер в 1920 году и погребен в г. Ростове-на-Дону на Пролетарском кладбище (10-линия / ул. Ченцова) /16 июня 1920 г. /.

После его смерти, был выпущен 2-томник профессора Черняховского М.Г. под редакцией профессоров Донского государственного университета Бухмана П.И. и П.В.Никольского под названием «Хирургическая патология и терапия» (руководство для врачей и студентов). Первый том руководства «Хирургическая патология и терапия» был издан в 1923 году под редакцией П.И.Бухмана и П.В.Никольского (Государственное издательство Москва-Петроград), а второй том, под редакцией П.И.Бухмана, был выпущен в 1924 г. (Москва, Ленинград).

В предисловии к «Хирургической патологии и терапии» от 28 февраля 1923 года профессора-редакторы П.И.Бухман и П.В.Никольский писали: «Мы с удовольствием откликнулись на предложение супруги почившего Варвары Михайловны Черняховской взять на себя окончательное редактирование «Руководства», причем, считаем необходимым указать, что нам пришлось сделать очень немного дополнений на основании полученных после долгого перерыва русских и иностранных литературных источников, и дополнения эти имеют соответственные пометки.

В остальном «Руководство» целиком является оригинальным произведением Михаила Григорьевича, выражая яркую индивидуальность его мышления и способов изложения, так увлекавших многочисленных слушателей и учеников безвременно погибшего ученого».

Следует отметить и такие слова редакторов: «Будучи глубоким знатоком данного предмета и собирая в течение многих лет материалы для составления «Руководства», Профессор Черняховский задался целью написать оригинальный труд, по возможности лишенный недостатков циркулирующих среди врачей и студентов руководств, как оригинальных, так и переводных».

Редактируя 2-й том «Руководства», проф. П.И.Бухман 15 марта 1924 года написал: «Настоящий 2-й том руководства проф. М.Г.Черняховского заключает в себе полностью учение о повреждении тканей и органов, как с точки зрения общей хирургической патологии, так и с точки зрения общей терапии повреждений.

Сюда вошли: учение о различных видах механических повреждений, учение о пересадке тканей и отчасти органов, общие принципы лечения ран и тесно связанное с ним учение об антисептике и асептике.

Этот, наиболее обширный том руководства, изложен автором с присущей ему исчерпывающей полнотой, не затрагивающей в то же время области частной хирургической патологии, что представлялось далеко не легкой задачей».

О капитальном содержании труда можно судить по словам жены М.Г.Черняховского – Варвары Михайловны, продолжившей работу над третьим томом руководства, содержащим только перечень использованной литературы (к сожалению, третий том не найден).

Оценка работы М.Г.Черняховского дана проф. Захаром Ивановичем Карташевым (З.И.Карташев, Ростов-на-Дону, РНИОИ, 2001) – «большой и ценный труд с исчерпывающим изложением современных ему воззрений на процессы хирургической патологии, обнаруживающий эрудицию и широкий кругозор его автора».

К сожалению, других данных о выпуске научных работ из этой кафедры установить не удалось.

В год шестидесятилетия Михаила Григорьевича Черняховского ему было присвоено Почетное звание «заслуженного профессора» (Донской университет, 07.02.1919 г.).

Пётр Иванович Бухман

Фото из книги «Профессор П.И.Бухман», под редакцией академика РАН и РАМН Ю.С.Сидоренко, Ростов-на-Дону, РНИОИ, 1995 г.

С 1920 по 1930 гг. заведующим кафедрой был избран д.м.н., проф. Бухман Петр Иванович. Он родился 4 января 1872 г (по новому стилю) в г. С.-Петербурге. Будучи студентом 4 курса Военно-медицинской академии, был приглашен проф. Манассеиным, редактором еженедельного медицинского журнала «Врач», сотрудничать в отделах реферативном и библиографическом. Зная к тому времени французский и немецкий языки, изучил по совету проф. Манасеина английский и итальянский для реферирования с этих языков. (Сидоренко Ю.С., «Проф. Бухман П.И., Ростов-на-Дону, 1995 г.»). В 1895 году П.И.Бухман закончил Военно-медицинскую академию, после чего активно приступил к практической хирургии и научной деятельности. В 1895 году он отбывал воинскую обязанность в военном госпитале и работал в качестве врача-экстерна в хирургическом отделении Обуховской женской больницы, в 1899 был избран в Женский мединститут, где работал до 1906 года в качестве прозектора, доцента кафедры топографической анатомии с оперативной хирургии. В 1903 году был избран ассистентом Пропедевтической клиники Военно-медицинской академии и на этой должности проработал до 1910 года. С 1910 года по 1914 г. Петр Иванович работал заведующим хирургического отделения на 85 коек в Семеново-Александровском госпитале в Петербурге. В 1914 году в связи мобилизацией был призван на фронт (первая мировая война) и был главным хирургом Кронштадтского укрепленного района, где организовал и руководил работой трех крепостных госпиталей по 400 коек каждый. В 1917 г был назначен главным хирургом 12 Армии. В 1918 году он был зачислен в резерв Санитарного управления, который в 1919 году был переведен в г. Ростов-на-Дону, где у него установились тесные связи с медицинским факультетом Донского университета и в январе 1920 г он был избран медицинским факультетом приват-доцентом по хирургии. В 1919 году избран членом правления Доно-Кубанского комитета Всероссийского Земского Союза. Таким образом, Петр Иванович возвратился к научно-педагогической работе в ВУЗе, и в июле 1921 г ему было поручено временное заведование хирургической пропедевтической клиникой и преподавание патологии и терапии, а в октябре этого же года он был избран по конкурсу заведующим кафедры общей хирургии с клиникой. К этому времени это был опытный хирург, педагог и ученый. Имел опыт преподавателя, в частности работая в качестве приват-доцента – читал лекции по хирургии в Женском медицинском институте (позднее 1-й ЛМИ им. Академика И.П.Павлова).

7 мая 1894 года, под руководством проф. Субботина Максима Семеновича, он подготовил и защитил диссертацию на степень доктора медицины: «Материалы к вопросу об обеспложивании перевязочных средств в оболочках». Как писал в статье, посвященной 115-летию со дня рождения П.И.Бухмана зав. кафедрой оперативной хирургии Ростовского ГМИ проф. В.П.Степанов «этому вопросу было посвящено еще около 7 работ». Остальные работы были посвящены дальнейшему развитию хирургии и смежных с ней областей и в особенности онкологии и рентгенологии. Петр Иванович является автором более 130 работ, часть из них опубликована на иностранных языках, так как сам он владел четырьмя иностранными языками.

С февраля 1898 года Петр Иванович состоит действительным членом Русского хирургического общества Пирогова.

П.И.Бухмана по праву можно считать основоположником пересадки целого сустава. В 1907 году доктор Бухман демонстрировал в Пироговском обществе в Петербурге эстонскую девушку, у которой локтевой сустав был раздроблен в молотилке, вследствие чего образовался анкилоз. П.И.Бухман произвел аутотрансплантацию первого сустава большого пальца ноги на место локтевого сустава, и подвижность сустава была восстановлена. Тогда же участниками заседания было отмечено, что такая операция (выполнена 15 октября 1907 г.) была произведена впервые в мире. Его статья «Ближайшие и отдаленные результаты пересадки целого сустава» (1910) посвящена блестящему исходу операции восстановления локтевого сустава за счет собственного сустава большого пальца. Это факт, о котором сообщали многие газеты и журналы Европы, позволяет нам сказать, не умаляя при этом заслуг Н.А.Богораза, что Петр Иванович является одним изоснователем восстановительной хирургии в России.

С первых же дней заведывания при кафедре была организована клиника на 50 коек (клиника размещалась в помещении, где в настоящее время находится ректорат Ростовского медицинского университета). Преподавательский состав на тот период был таким: старший преподаватель доктор И.Д.Курбатов, Н.А.Гуревич, П.Ф.Савицкий, Васин Ф.Ф., сверхштатный преподаватель доктор А.А.Успенский и ординаторыА.А.Сомов, П.И.Титова, А.П.Лойко. В дальнейшем проф. Н.А.Гуревич стал заведующим хирургической кафедрой в Киевском институте усовершенствования врачей, а проф. П.Ф.Савицкий – в Дагестанском мединституте.

За этот период из клиники под руководством П.И.Бухмана было выпущено две докторские диссертации: д-р Гуревич Н.А. на тему – «Васкуляризация кожного рубца по данным капилляроскопии», 1924 г. и д-ра Савицкого П.Ф. на тему «Гипергенез симпатических волокон при хроническом аппендиците», 1926 г.

Глубокие знания онкологии и рентгенологии позволили П.И.Бухману организовать и возглавить один из крупнейших в стране Ростовский научно-исследовательский институт онкологии и рентгенологии. Много внимания уделял разработке различных вариантов швов, различным восстановительным операциям при травме костей и при поражении их опухолевыми процессами.

Он автор более 130 научных работ по вопросам диагностики и хирургического лечения острого аппендицита, эхинококкоза, общей хирургии и онкологии.

Бронзовый бюст проф. П.И.Бухмана установлен

в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте

Много работ проф. П.И.Бухмана посвящено противораковой борьбе на Северном Кавказе, а также курортному лечению послеоперационных больных и некоторых заболеваний, не требующих хирургического лечения.

П.И.Бухман активно участвовал в общественной жизни мединститута: в 1921-1928 гг. был деканом медицинского факультета, заместителем ректора университета по научной работе.

В 1931 году Петр Иванович был переведен заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Ростовского медицинского университета, которую он занимал до конца жизни.

С 1931 года одновременно работал директором рентгено-радиологического отделения НИИ онкологии, которому в 1935 году было присвоено его имя.

Умер П.И.Бухман в 1948 году, оставив большой след в отечественной медицинской науке. Похоронен он на Пролетарском кладбище г. Ростова-на-Дону (там же где проф. М.Г.Черняховский). В вестибюле Ростовского Научно-исследовательского института онкологии установлен бюст П.И. Бухмана.

Пётр Иванович любил свой народ, что нашло своё отражение в альбоме дочери, где он делал запись стихов Надсона:

«Умей же и ты отозваться душой

Всем, кто гибнет в борьбе,

Кто подавлен нуждой,

Кто устал от грозы и ненастья,

Научись беззаветно и свято любить,

Заглушать мелочные порывы, —

И тепло тебе будет трудиться и жить

В этом мире борьбы и наживы».

Владимир Петрович Вознесенский

С 1930 г. по 1931 г. кафедру общей хирургии возглавлял хирург-клиницист и топографо-анатом, д.м.н., проф. Вознесенский В.П. Родился В.П.Вознесенский 8 июля 1880 года в с. Борисовка Владимирской губернии. После окончания в 1907 году медицинского факультета Московского университета, был зачислен на должность штатного ординатора госпитальной хирургической клиники (зав. каф. – проф. П.И.Дьяконов). В 1913 году под руководством проф. А.В.Мартынова защитил диссертацию на степень доктора медицины «Круглая язва 12-перстной кишки». В 1913-1914 г.г. работал заведующим хирургических отделений в земских больницах Херсонской и Полтавской губерний.

Возглавляя кафедру общей хирургии Ростовского медицинского института, которая базировалась на базе крупного хирургического отделения г. Ростова-на-Дону, он довел технику выполнения резекций желудка до совершенства. К этому времени у него был накоплен большой фактический материал по данной проблеме и в 1930 году издательством «Медгиз» (Москва) была выпущена его монография «Резекция желудка как метод лечения круглой язвы». В 1931 году он переехал в Москву и стал работать сначала зав. отделением Басманной больницы (1931-1933), а затем возглавлял различные кафедры 2-го Московского мединститута (1933-1945 г.г.). В то время «его по праву считали одним из пионеров резекции желудка при язвенной болезни» (Хирургия, 1961, №8, с.145-146).

В.П.Вознесенский был председателем обществ Донских хирургов и военных врачей. Автор 85 научных работ, 2 монографий и 2 учебников по оперативной хирургии. В 1940 года была издан его учебник «Оперативная хирургия и топографическая анатомия» (Москва-Ленинград).

В 1959 году этот учебник был переиздан в соавторстве с проф. В.А.Ивановым и долгие годы его изучали студенты медицинских и стоматологических институтов.

Умер 24 мая 1960 года.

Борис Зиновьевич Гутников

С 1934 г по 1945 г. кафедрой общей хирургии заведовал д.м.н., проф. Гутников Б.З. Борис Зиновьевич родился 5 августа 1893 года в г. Харькове в семье врача-профессора. В 1912 году он окончил гимназию и поступил учиться в Варшавский университет (открытый 12 октября 1869 года по указу Александра II) на медицинский факультет. Университет он окончил с отличием в декабре 1916 года, но уже в г. Ростове-на-Дону. В трудовой книжке появилась запись: «образование — высшее, окончил Донской университет в г. Ростове-на-Дону». Борис Зиновьевич гордился тем, что учился в Донском университете, где в то время работали выдающиеся ученые, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной науки. С большой теплотой вспоминал он студенческие годы и своих учителей. Сохранилось письмо Б.З.Гутникова в котором он писал: «Несомненно, неизгладимый след на мне оставил облик и научное мировоззрение профессора Напалкова Николая Ивановича. В то же время всем своим хирургическим развитием я обязан профессору Богоразу Николаю Алексеевичу. Не проходит дня и часа в моей повседневной работе, чтобы я не вспоминал его». И далее… «С глубокой благодарностью и любовью я вспоминаю своих учителей проф. Тихонова, Д.М.Бушмакина, А.А.Колосова, И.Ф.Пожариского, — их высокую принципиальность и преданность науке».

С 1934 г по 1945 г. кафедрой общей хирургии заведовал д.м.н., проф. Гутников Б.З. Борис Зиновьевич родился 5 августа 1893 года в г. Харькове в семье врача-профессора. В 1912 году он окончил гимназию и поступил учиться в Варшавский университет (открытый 12 октября 1869 года по указу Александра II) на медицинский факультет. Университет он окончил с отличием в декабре 1916 года, но уже в г. Ростове-на-Дону. В трудовой книжке появилась запись: «образование — высшее, окончил Донской университет в г. Ростове-на-Дону». Борис Зиновьевич гордился тем, что учился в Донском университете, где в то время работали выдающиеся ученые, которые внесли значительный вклад в развитие отечественной науки. С большой теплотой вспоминал он студенческие годы и своих учителей. Сохранилось письмо Б.З.Гутникова в котором он писал: «Несомненно, неизгладимый след на мне оставил облик и научное мировоззрение профессора Напалкова Николая Ивановича. В то же время всем своим хирургическим развитием я обязан профессору Богоразу Николаю Алексеевичу. Не проходит дня и часа в моей повседневной работе, чтобы я не вспоминал его». И далее… «С глубокой благодарностью и любовью я вспоминаю своих учителей проф. Тихонова, Д.М.Бушмакина, А.А.Колосова, И.Ф.Пожариского, — их высокую принципиальность и преданность науке».

Б.З.Гутников считал себя учеником проф. Н.А.Богораза. Действительно, в годы гражданской войны, Борис Зиновьевич получил хорошую практику, помогая Н.А.Богоразу в его клинике оперировать тяжелораненных красноармейцев.

Доцент И.Д.Козубенко (г. Таганрог) в своей статье к конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения проф. Б.З.Гутникова (14.10. 93 г), ссылаясь на архивные материалы отмечает, что «В декабре 1917 года, не боясь возможных преследований, «калединцев», он вместе с профессором Н.А.Богоразом самоотверженно оперировал раненых красногвардейцев, а в историях болезни записывал неизменное «ранен случайной пуле на улице», дабы оградить от возможных репрессий раненых на случай взятия Ростова-на-Дону калединскими войсками». Такое деяние ассистента Гутникова Б.З. могло стоить ему жизни, но гражданский долг врача был превыше всего.

Однако, следует отметить, что многое в своей деятельности было унаследовано им и от отца – З.В.Гутникова, профессора медицинского факультета Варшавского Императорского университета. Тот же И.Д.Козубенко писал: «Гутников-младший воспринял от Гутникова-старшего все лучшие качества социального поведения и профессионализма».

По окончании университета Борис Зиновьевич был оставлен штатным ординатором у своего учителя, крупнейшего отечественного хирурга профессора Н.А.Богораза. Унаследовав его методику, молодой специалист смело включается в «серьезную хирургию», ассистирует у своего учителя при новаторски дерзких по тому времени операциях. В его работе очень скоро проявились отличные способности организатора, быстро растущего хирурга, заботливого врача и целеустремленного теоретика.

С 1920 по 1926 гг. в местной и центральной печати появляются первые экспериментальные и научные работы молодого ученого, которые свидетельствуют о разносторонности его интересов. Вот некоторые из них: «Об опухолях основания черепа и носоглотки» (1920), «Лечение невралгий тройничного нерва впрыскиванием спирта в Гассеров узел по Гертлю» (1922), «О восстановлении нормального положения сердца оперативным путем» (1922), «Реимплантация нижней конечности на сосудисто-нервном пучке» (1925), «Лечение перитонитов» (1925).

В 1926 году Б.З.Гутников защитил диссертацию на степень доктора медицинских наук на тему: «Лечение невралгии тройничного нерва» и в этом же году стал приват-доцентом по хирургии и травматологии.

В январе 1934 года Борис Зиновьевич исполняет обязанности заведующего кафедрой общей хирургии, а 28 июля этого года приказом по Наркомздраву утверждается в звании профессора. 10 июня 1935 года Ученый Совет мединститута присуждает ему ученую степень доктора медицинских наук (протокол №5 от 10.VI.35 г., п.3), которая затем утверждается ВАКом (1940 г).

Кафедра общей хирургии РГМИ в 1934 году обосновалась на базе хирургического отделения Центральной городской больницы г. Ростова-на-Дону им. Н.А.Семашко (в дальнейшем БСМП №1, а затем горбольница №1 им. Н.А.Семашко). Среди преподавателей того времени следует отметить Ваниева И.Д., Залесского Ф.И., Кричевскую Е.Г., Ладыженского М.Е. (сверхштатный преподаватель).

В научных работах Бориса Зиновьевича получили развитие такие проблемы и направления, как лечение гнойных ран, туберкулеза, заболеваний щитовидной железы, злокачественных новообразований и др.

Большую часть рабочего дня он находился в операционной, где в то время операции выполнялись преимущественно под хлороформным и эфирным наркозом. Пожалуй, не было в хирургии такой области, включая нейрохирургию, травматологию, урологию и гинекологию, в которой Гутников не проявил бы себя искусным мастером. К нему стремились попасть больные из многих краев и областей страны.

Много внимания Борис Зиновьевич уделял молодежи. Все, кто у него учился, отмечали его доходчивые, интересные лекции. Свои яркие, всегда глубоко обоснованные лекции он сопровождал демонстрацией рентгенснимков, фотографий, макропрепаратов.

С 1932 г по 1942 г. он был членом президиума и заместителем председателя Донского хирургического общества.

На кафедре общей хирургии защитили кандидатские диссертации доктор Ф.И.Залесский на тему «Способность печени ассимилировать инфекцию с желчью из системы воротной вены» (1940 г) и доктор Е.Г.Кричевская на тему «Лечение гнойных ран озоном» (1941г). Сотрудниками кафедры общей хирургии и ординаторами ЦГБ (А.П.Жданова, Е.И.Зайковская, Ф.И.Залесский, Е.И.Котляр, Е.Г.Кричевская, М.Е.Ладыженский, В.А.Макаренко, Г.И.Пинчук, В.П.Покровский) опубликовано в журналах более 50 научных статей.

Работа на кафедре общей хирургии была периодом бурного развития творческой, научной и педагогической деятельности этого ученого, что позволило в дальнейшем создать школу Б.З.Гутникова. Среди его учеников – проф. В.И.Русаков, проф. П.М.Шорлуян, проф. Л.Н.Стародубцева, доц. Г.Г.Ковалев, М.Г.Чиченин, Н.Н.Китьян, Б.М.Чумак, М.А.Кирияков, А.М.Козлов, Л.И.Роман, Г.С.Панченко, Е.Я.Шапиро, А.Е.Лодыженская и др.

Проф. Б.З.Гутников определил путь будущему зав. кафедрой общей хирургии В.Н.Чернову, который с 4 курса мединститута был активным участником научного студенческого кружка и затем руководителем хирургической секции СНО мединститута. В.Н.Чернов был рекомендован проф. Б.З.Гутниковым в аспирантуру.

С первых дней Великой Отечественной войны Борис Зиновьевич призывается в армию. С 1941 по 1942 год он назначен главным хирургом Северо-Кавказского военного округа, а с августа 1942 года по июль 1943 года был старшим инспектором-хирургом эвакоуправления и одновременно главным хирургом. За боевые заслуги он награжден орденом «Красной звезды» и медалями. Как писал профессор Захар Иванович Карташов, «эвакуированная вместе с институтом в 1942 году клиника общей хирургии вновь была открыта в 1944 году на базе госпиталя инвалидов Отечественной войны и только в 1948 году перешла в прежнее помещение в центральной городской больнице» (просп. Ворошиловский, 105).

С войны Борис Зиновьевич привёз богатый иллюстрированный материал: обширную коллекцию фотографий, которую он в дальнейшем демонстрировал своим ученикам и студентам. Здесь проявилась замечательная черта учёного: он ко всему подходил профессионально. Он хорошо знал устройство фотоаппарата, технику и правила фотосъёмок, самостоятельно фотографировал, проявлял и печатал фотографии. Это увлечение (хобби) сохранилось у него на всю жизнь, и с фотоаппаратом он никогда не расставался. Друзья и сотрудники отмечали щедрость и доброту Бориса Зиновьевича. На всех торжественных мероприятиях, праздничных событиях, юбилеях он много фотографировал (фотоаппарат в то время редко кто имел), затем печатал большое количество снимков и бесплатно раздавал всем, кто попал в объектив его фотоаппарата.

С 1945 г. по 1960 г. Борис Зиновьевич был постоянным председателем общества хирургов, осуществлял постоянную работу с хирургами области в вопросах повышения их профессионального уровня, выполняя большую консультативную, оперативную и учебную работу в хирургических отделениях города и области.

За большие заслуги в подготовке специалистов и развитие науки Президиум Верховного Совета СССР Указом от 15 сентября 1961 года наградил профессора Б.З.Гутникова орденом «Знак Почета».

Последние дни своей жизни он лечился в хирургическом отделении БСМП №1 им. Н.А.Семашко г. Ростова-на-Дону, где когда-то заведовал кафедрой и где до последнего часа у его постели находился его ученик профессор П.М.Шорлуян.

Умер Борис Зиновьевич 19 октября 1974 года от кровоизлияния в мозг, похоронен на Северном кладбище г. Ростова-на-Дону.

Григорий Сергеевич Ивахненко

В 1945 года проф. Б.З.Гутников был избран зав. кафедрой факультетской хирургии РГМИ, а кафедру общей хирургии возглавил проф. Ивахненко Г.С., который в этой должности состоял по 1956 год (умер в декабре 1956 г). Под его руководством работали к.м.н., доцент Фурсов Н.И., к.м.н., ассистент Добросердов А.Ф., к.м.н., асс. Ананьев П.А., к.м.н., асс. Рудакова Ю.И., к.м.н., асс. Панков А.К., к.м.н., асс. Чирвина Е.Д., к.м.н., асс. Трухов В.П., асс. Терещенко А.Г. (подготовил кандидатскую диссертацию).

В 1945 года проф. Б.З.Гутников был избран зав. кафедрой факультетской хирургии РГМИ, а кафедру общей хирургии возглавил проф. Ивахненко Г.С., который в этой должности состоял по 1956 год (умер в декабре 1956 г). Под его руководством работали к.м.н., доцент Фурсов Н.И., к.м.н., ассистент Добросердов А.Ф., к.м.н., асс. Ананьев П.А., к.м.н., асс. Рудакова Ю.И., к.м.н., асс. Панков А.К., к.м.н., асс. Чирвина Е.Д., к.м.н., асс. Трухов В.П., асс. Терещенко А.Г. (подготовил кандидатскую диссертацию).

Будучи главным хирургом Ростовской области, Григорий Сергеевич сделал многое при налаживании хирургической службы города Ростова-на-Дону и области, пострадавшей во время войны. С 1950 года он одновременно являлся и ректором Ростовского государственного медицинского института.

В 1952 году на территории ЦГБ г. Ростова был восстановлен двухэтажный хирургический корпус, хирургическое отделение стало базой для кафедры общей хирургии, возглавляемой проф. Г.С.Ивахненко, который стал одновременно заведовать хирургическим отделением. Ранее заведовавший хирургическим отделением (1945-1952 гг.) Михаил Гаврилович Саркисьян, возглавил хирургическое отделение горбольницы №8 (пр.Буденовский / ул. Красноармейская).

Под руководством проф. Г.С.Ивахненко в хирургическом отделении ЦГБ была организована круглосуточная неотложная помощь. Стали регулярно проводиться клинические конференции. К научной работе активно привлекались ординаторы отделения. Глубоко изучались вопросы переливания крови, препаратов крови и кровезаменителей, проблемы ожоговой болезни, проводились все виды кожной пластики. В 1951-52 г.г. на кафедре изучались возможности лечения ожогов препаратами доцента Конькова. Сотрудники кафедры общей хирургией активно занимались травматологией и ортопедией, а также актуальными вопросами урологии. Проф. Г.С.Ивахненко сделал областную станцию переливания крови базой для обучения студентов третьего курса.

За период работы проф. Ивахненко Г.С. выпущен сборник трудов областной станции переливания крови и кафедры общей хирургии (Ростиздат, Вып.II, 1948 г; Вып.III, 1948 ги Вып. IV, 1950 г).

Отмечая заслуги Г.С.Ивахненко в деле переливания крови, профессор Г.И.Спасокукоцкий паисал: «Последнее десятилетие в хирургии проходит под знаком переливания крови. Переливание крови является проблемой для хирургов Союза. Приветствую в Вашем лице одного из каменщиков, которые закладывают крепкий фундамент под здание, которое будет существовать долгие годы, пока мы не научимся предупреждать малокровие и более простыми способами борьбы с ним».

Профессором Г.С.Ивахненко напечатана работа на тему “Сто лет эфирного наркоза в хирургии”, 1947 г., Ростиздат.

В 1949 году под редакцией проф. Воронова А.С., проф. Ивахненко Г.С. и проф. Лельчука П.Я. выпущена монография «Вопросы неотложной помощи в работе участкового врача» (Ростиздат). Всего сотрудниками кафедры было опубликовано около 200 научно-практических работ, из них 90 было издано проф. Г.С.Ивахненко.

Ректорат РГМИ отмечал, что почти 100% научных трудов кафедры общей хирургии, возглавляемой проф. Г.С.Ивахненко носили клинический характер и нашли свое применение в практическом здравоохранении.

Среди учеников и сотрудников проф. Ивахненко Г.С. следует отметить проф. Рудакову Ю.И., проф. Панкова А.К., проф. Чирвину Е.Д., доц. Бродского А.С., асс. Плотникову З.В., асс. Титову П.И.

Чирвина Елизавета Дмитриевна с 1947 г. по 1964 г. работала на кафедре общей хирургии Ростовского государственного медицинского института лаборантом, преподавателем (1950-1952 гг.) и ассистентом (1952-1954 гг.). Территориально в это время кафедра общей хирургии находилась на 26 линии (дом 26) на базе госпиталя для долечивания раненных (областной госпиталь инвалидов войны, а в настоящее время госпиталь ветеранов войн).

До этого она окончила медицинский институт (1945 г.) и имела трёхлетний стаж работы в Пензенской области.

За время работы на кафедре она выполнила 46 научных работ, из которых 32 были опубликованы в медицинской печати.

15 апреля 1954 года Е.Д.Чирвина защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Пластика трофических язв и длительно-незаживающих ран свежей и консервированной кожей».

Ею для целей стимуляции и пластики кожных дефектов использовалась консервированнаяаутокожа. В результате проведенной работы установлено, что пересаженные кусочки консервированной кожи на язвенную поверхность способствуют стимуляции регенерации и в результате создаются хорошие условия для приживления собственной консервированной кожи. В итоге дефект кожи восполнялся прочным кожным покровом.

В 1950 году пришла на кафедру хирург, демобилизовавшаяся из действующей армии – Рудакова Юлия Ивановна, которая возглавила биохимическую лабораторию (старший лаборант). В 1950 году Юлия Ивановна и Елизавета Дмитриевна были зачислены ассистентами кафедры.

В 1952 году кафедра общей хирургии перебазировалась на территорию центральной городской больницы им. Н.А.Семашко (ЦГБ) г. Ростова-на-Дону. Вскоре З.В.Плотникова уволилась и ушла работать в специализированную поликлинику, а П.И.Титова перешла на работу травматологом в крупнейшее в то время травматологическое отделение городской больницы №4 (в настоящее время на этом месте «Музыкальный театр», ул. Садовая). Доцент А.С.Бродский перебрался на место жительства в г. Москву.

На освободившиеся места ассистентов (Плотникова З.В. и Титова П.И.) были зачислены А.К.Панков и П.А.Ананьев.

В 1952 году, на материале, собранном на кафедре общей хирургии А.Ф.Добросердов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Изучение кроветворения у доноров длительно сдающих кровь». В результате упорного труда диссертантом был сделан вывод, что длительная и систематическая сдача крови по 200 мл в месяц благоприятно сказывается на костно-мозговом кроветворении, не приносит вреда донорам, они остаются работоспособными, а со стороны крови наблюдается омолаживание.

В 1952 году кандидатскую диссертацию защитила и Ю.И.Рудакова. На основании изученных диссертанткой некоторых патогенетических механизмов развития расстройств кровообращения нижних конечностей у большого контингента больных, в том числе и у участников Великой Отечественной войны, которые вернулись с фронта, ею было установлено, что применение в малых дозах иногруппной донорской крови заметно улучшает костно-мозговое кроветворение, в результате отмечалось заметное улучшение общеклинического состояния – появлялся пульс на нижних конечностях, заживали трофические язвы.

К.м.н., доцент Панков Александр Калистратович, впоследствии ставший д.м.н., профессором, директором Ростовского научно-исследовательского онкологического института, с 1954 г. по 1957 г. был заведующим хирургическим отделением, на котором базировалась кафедра общей хирургии. За этот период времени произошли преобразования в операционном блоке отделения, были приобретены и освоены новые наркозные аппараты и аппараты для искусственного дыхания. Создана система централизованной подачи кислорода в операционную, процедурную, палаты и многое другое.

При А.К.Панкове в хирургическом отделении ЦГБ им. Н.А.Семашко был освоен эндотрахеальный наркоз, стали выполняться обширные операции на органах грудной и брюшной полостей.

Работая на кафедре проф. Б.З.Гутникова он много оперировал не только на конечностях (что было ему хорошо известно из опыта военных лет), но также и на органах грудной и брюшной полостей. В своих воспоминаниях хирург Дмитриева С.Д. пишет: «Знакомство мое с А.К.Панковым произошло в 1959 году, когда мы, студенты третьего курса, пришли на кафедру общей хирургии, где он в то время работал ассистентом. Одну подгруппу вела Чирвина Елизавета Дмитриевна, а нашу – Александр Калистратович» И далее: «Уроки его были настолько показательны, что позже, уже работая хирургом, эта часть подготовки к операции выполнялась мною автоматически, а анализы с рук при проверке на стерильность были всегда отрицательными. Так как Александр Каллистратович в душе своей был не только хирургом, но и отличным травматологом, он тщательно учил нас готовить гипсовые бинты. Проверял каждый бинт, заставляя переделывать, а при наложении лангет требовал от каждого студента пользоваться лично им приготовленными бинтами, чтобы видеть зримо результаты своей работы на подготовительном этапе».

В 1955 г. Панков А.К. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Лечение ложных суставов.и несросшихся переломов двухэтапной гипсовой повязкой», в которой обобщил личный опыт в области хирургии и предложил оригинальную методику лечения ложных суставов, давшую хорошие результаты на практике в 93,5% случаев.

Наука и практика на кафедре общей хирургии, руководимой проф. Г.С.Ивахненко, шла «рука об руку». Все работы клинического или лечебного плана выполненные на кафедре были тесно связаны с вопросами регенерации крови, кожи, сосудов, нервов, костей с изучением взаимосвязи эксперимента, клиники и морфологии.

Учеником проф. Ивахненко Г.С. считал себя и Кавалер ордена Славы трёх степеней, заслуженный врач РСФСР, главный хирург г. Азова Кандауров В.М., который прошел на кафедре общей хирургии двухгодичную ординатуру и опубликовал за этот период 2 печатных работы.

Василий Михайлович Кандауров в 1947 году поступил в Ростовский медицинский институт. Учился легко и настолько успешно, что его оставляли на кафедре. Но желание спасать людей и в мирное время склонило чашу весов в сторону практической работы. В 1956 году назначен в Азовскую больницу заведующим хирургическим отделением, вскоре становится главным врачом. На этом посту проявил себя замечательным врачом, талантливым организатором и руководителем. Внедрял в работу новшества, последние достижения и разработки. Постоянно передавал свой богатый опыт молодым врачам.

Василий Михайлович был членом общества хирургов Ростовской области, делегатом Всесоюзных и Всероссийских съездов хирургов.

В 1970 году о Василии Михайловиче снят фильм «Фронтовики, наденьте ордена». Автор книги «Незабываемые годы». В честь В.М.Кандаурова названа одна из улиц г. Азова.

Отмечая в своих воспоминаниях организаторский талант Григория Сергеевича, профессор Захар Иванович Карташов писал: «Следует отметить, что Г.С.Ивахненко, успешно руководил всей работой клиники и выполняя большую научную работу, одновременно сначала заведовал областной станцией переливания крови, а затем был назначен директором медицинского института».

Пётр Петрович Коваленко

Член-корр. РАМН, Лауреат Государственной Премии СССР (1977 г.), Почётный гражданин г. Ростова-на-Дону, профессор П.П.Коваленко

В декабре 1956 года скоропостижно скончался профессор Г.С.Ивахненко и на должность временно исполняющим обязанности зав. кафедрой общей хирургии (с 1.02.1957 г.), был назначен доцент П.П.Коваленко. Вскоре, в сентябре 1958 года Петр Петрович Коваленко защитил докторскую диссертацию на тему «Применение охлажденных и замороженных костей в костно-пластической хирургии» и стал профессором.

Профессор П.П.Коваленко со своими сотрудниками разрабатывал проблему консервирования тканей методом охлаждения и замораживания. Им и сотрудниками кафедры общей хирургии впервые на донской земле были проведены оперативные вмешательства на легких и сердце под гипотермией. Сохранились записи доцента Фурсова Н.И. от 20.06.1957 г «В настоящее время клиника широко внедряет в практику оперативные вмешательства на кардиальном отделе желудка, пищевода и органах грудной клетки».

В 1957 году в г. Ростове-на-Дону был открыт «Тканевой банк» (первый зав. В.В.Козлов) для обеспечения донорскими тканями лечебных учреждений Ростовской области и других регионов Северного Кавказа.

В 1957 году на работу в хирургическое отделение ЦГБ им. Н.А.Семашко поступил молодой врач (ныне доцент-хирург, к.м.н.) Емельянов Валентин Алексеевич, который согласился с предложением П.П.Коваленко с совмещением работы хирурга и освоением специальности анестезиологии. Операции на лёгких, выполнявшиеся до этого под местной анестезией, стали производится «интрахеальным», как тогда называли наркозом. В 1958 году В.А.Емельянов был назначен на внештатную должность главного анестезиолога Ростовского облздравотдела, которую занимал до ноября 1959 года.

19 февраля 1957 года П.П.Коваленко успешно осуществил радикальную операцию на легких (лобэктомия). Затем, предметом внимания стали хронические гнойные воспаления легких, на которых выполнялись радикально-хирургические вмешательства различного объема (пневмонэктомии, билобэктомии, сегментэктомии и др.).

В этом же году на территории центральной городской больницы (ЦГБ), где базировалась кафедра, был создан виварий для животных и экспериментальная операционная, где апробировались хирургические, анестезиологические и реанимационные методы, и готовился материал для многих кандидатских и докторских диссертаций.

1958 года оказался плодотворным для сотрудников кафедры общей хирургии и его руководителя.

В 1958 году при кафедре общей хирургии организована специализированная «Лаборатория по заготовке, консервированию и пересадке донорских тканей и органов»

В 1958 году заведующий Ростовским отделом здравоохранения (Н.Н.Ляшко) и главный хирург области (С.У.Аединов) издали распоряжение о создании областного хирургического «Центра» на кафедре общей хирургии, где предусматривалась подготовка специалистов: анестезиологов, реаниматологов, торакальных хирургов, рентгенологов, терапевтов и др.

Одновременно, в 1958 году издан приказ главного врача ЦГБ (А.В. Горешняк) о назначении заведующим торакально-хирургическим отделением руководителя кафедрой общей хирургии д.м.н. П.П.Коваленко, по совместительству.

На кафедре общей хирургии в то время были созданы все условия для заготовки и трансплантации тканей при реконструктивных операциях на органах груди и живота.

В 1958 году П.П.Коваленко стал выполнять операции на сердце, включившись в плановую кардио- и ангиохирургию.

5 марта 1958 года П.П.Коваленко выполнил первую на Юге России митральную комиссуротомию у больной, страдавшей пороком сердца (стеноз двустворчатого клапана III ст., по Бакулеву). Исход хирургического вмешательства был благоприятным. Больная наблюдалась в течение 14- летнего срока. Она работала медицинской сестрой и ей терапевты разрешили иметь ребенка.

15 марта 1958 года выполнена первая на Юге России операция при врожденном пороке сердца – незаращение артериального протока (опер.П.П.Коваленко). Оперирована девочка 16 лет. Операция закончилась успешно. Пациентка наблюдалась 38 лет. Она абсолютно здорова, мать двоих детей, по специальности – врач и успешно работает.

15 мая 1958 года было выполнено первое интракардиальное расширение устья ствола легочной артерии у ребенка, страдающего синим пороком сердца. Операционное вмешательство прошло без осложнений.

В 1959 году разработана методика гипотермии (П.П.Коваленко, М.З.Маркович, В.А.Кузьменко, Р.О.Кристостурян, Л.В.Емельянова). Гипотермия в клинических условиях осуществлялась физико-химическими методами (ванна со льдом после премедикации).

11 ноября 1959 года осуществлено устранение двух приобретенных пороков у 18-летней больной. Ей одновременно осуществлена перикардэктомия и митральная комиссуротомия. Исход операции был хорошим.

Научную помощь Ростовскому торакально-хирургическому отделению оказывали некоторые ученые московских институтов. Так, академик А.Н.Бакулев в 1958 году рекомендовал в штат к П.П.Коваленко квалифицированного анестезиолога Милицу Здравковну Маркович (по национальности сербка), которая своим опытом в течение нескольких лет обеспечивала обезболивание при хирургическом лечении пороков сердца и заболеваний легких. Следует отметить, что М.З.Маркович по прибытию в Ростов-на-Дону уже была сложившимся врачом-анестезиологом, получившим фундаментальную подготовку в Военно-медицинской академии г. Белграда. В ЦГБ им. Н.А.Семашко она возглавила в составе хирургического отделения импровизированную службу анестезиологии, названную, как в то время было принято «лабораторией анестезиологии». В конце 60-х годов М.З.Маркович уехала на родину в Югославию, но затем неоднократно приезжала в Ростов-на-Дону на встречи со своими коллегами и друзьями. Одной из лучших её подруг была Алла Андреевна Канеева, прекрасный человек и специалист, которая до самого выхода на пенсию работала врачом анестезиологом-реаниматологом в ЦГБ им. Н.А.Семашко.

Многие ростовские врачи ездили на специализацию в Московский институт сердечно сосудистой хирургии (П.К.Шак, Ю.К.Баева, В.С.Дружинина и др.).

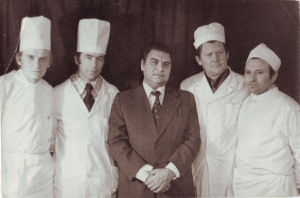

Сотрудники кафедры общей хирургии и хирургического отделения ЦГБ №1 им. Н.А.Семашко (1962 г).

В центре М.З.Маркович (с цветами), слева от неё анестезиолог Г.Д.Монченко, справа анестезиолог Н.Ф.Карнаухов. Крайний справа асс. К.П.Панасенко, перед ним хирург Г.И.Шевцова-Ярощук (участница ВОВ).

В сентябре 1959 года Петр Петрович возглавил «Почин Ростовских ученых-медиков» по приему больных на общественных началах в поликлиниках и больницах Ростовской области. Профессорско-преподавательский состав РГМИ активно консультировали и выявляли больных на предприятиях («Красный Аксай», «Ростсельмаш», Вертолетный завод и др.). «Почин Ростовских ученых» был одобрен и распространен во многих регионах страны решениями Минздрава и АМН СССР.

В 1959 году на должность заведующего хирургическим отделением был назначен Николаев Н.М., который занимал ее до 1961 года. Николай Михайлович в годы войны был командиром и одновременно главным хирургом медсанбата дивизии. Накопленный опыт военно-полевого хирурга позволил ему успешно справляться с обязанностями заведующего хирургическим отделением. Под руководством проф. П.П.Коваленко он защитил кандидатскую диссертацию. В последующем Николай Михайлович выполнил докторскую диссертацию, касающуюся трансплантации почек.

В 1959 году П.П.Коваленко стал ректором Ростовского государственного медицинского института, а с 1961 года возглавил кафедру госпитальной хирургии. Но, даже создав свою школу (большинство преподавателей перешли с ним), будучи заведующим кафедрой госпитальной хирургии, а в дальнейшем зав. кафедрой хирургических болезней №1 РГМИ, он продолжал помогать сотрудникам кафедры общей хирургии в научной работе и защите диссертаций. При его непосредственном участии в дальнейшем защитили кандидатские диссертации сотрудники кафедры общей хирургии Коноплев Э.В., Маслов А.И. и др.

Из учеников П.П.Коваленко, воспитанных в период его работы на кафедре общей хирургии, следует назвать проф. Н.П.Демичева (в дальнейшем зав. кафедрой травматологии Астраханского ГМИ, Почётный гражданин города Астрахани), проф. Л.Д.Перепечая, к.м.н., доцента Емельянова В.А., к.м.н П.К.Шака, Е.Д.Чирвину, В.С.Дружинину и др. За период с 1957 по 1960 гг. на кафедре общей хирургии выполнено три диссертации, которые защищены в 1962 году.

Николай Петрович Демичев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гомотрансплантация замороженных костей при оперативном лечении закрытых переломов» (Краснодар, 1962).

Валентин Алексеевич Емельянов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гомотрансплантация замороженного хряща» (Краснодар, 1962).

Леонид Дмитриевич Перепечай защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гомотрансплантация лиофилизированных костей» (Воронеж, 1962).

За большой вклад в развитие медицинской науки и практики в 1980 году д.м.н., профессор Петр Петрович Коваленко удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСРза трансплантацию крупных костных сегментов. В 1982 году избран членом-корреспондентом АМН СССР. Он Почетный гражданин города Ростова-на-Дону.

Партех Макарович Шорлуян

В 1961 году кафедру общей хирургии возглавил ученик Б.З.Гутникова Шорлуян Партех Макарович. П.М.Шорлуян родился в 1915 году в селе Большие Салы вблизи города Нор-Нахичевань, где в 1779 году по указу Екатерины обосновалось армянские переселенцы из Крыма. После окончания РГМИ с отличием был оставлен клиническим ординатором госпитальной хирургической клиники, руководимой проф. Н.А.Богоразом. Вскоре он был призван в ряды Красной Армии и как военный врач в 1940 году принимал участие в советско-финской войне. Когда началась Великая Отечественная война, в составе стрелкового полка, в котором он служил, ушел на фронт. В годы войны он вырос от врача стрелкового батальона до хирурга медико-санитарного батальона. За боевые заслуги П.М.Шорлуян награжден двумя орденами и четырьмя медалями, в том числе медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени. После демобилизации в 1946 г. вернулся в Ростовский медицинский институт. Дома встретила его постаревшая мать, нужда и полуразрушенный город Ростов-на-Дону.

В 1961 году кафедру общей хирургии возглавил ученик Б.З.Гутникова Шорлуян Партех Макарович. П.М.Шорлуян родился в 1915 году в селе Большие Салы вблизи города Нор-Нахичевань, где в 1779 году по указу Екатерины обосновалось армянские переселенцы из Крыма. После окончания РГМИ с отличием был оставлен клиническим ординатором госпитальной хирургической клиники, руководимой проф. Н.А.Богоразом. Вскоре он был призван в ряды Красной Армии и как военный врач в 1940 году принимал участие в советско-финской войне. Когда началась Великая Отечественная война, в составе стрелкового полка, в котором он служил, ушел на фронт. В годы войны он вырос от врача стрелкового батальона до хирурга медико-санитарного батальона. За боевые заслуги П.М.Шорлуян награжден двумя орденами и четырьмя медалями, в том числе медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени. После демобилизации в 1946 г. вернулся в Ростовский медицинский институт. Дома встретила его постаревшая мать, нужда и полуразрушенный город Ростов-на-Дону.

Профессор Н.А.Богораз в это время уже заведовал кафедрой факультетской хирургии II Московского медицинского института. Кафедру госпитальной хирургии возглавлял профессор З.И.Карташов, кафедру факультетской хирургии – профессор Б.З.Гутников, а кафедру общей хирургии – профессор Г.С.Ивахненко. Помощи и поддержки ждать было не от кого.

Партех Макарович устраивается работать хирургом в госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны (ныне госпиталь ветеранов войн), где, кстати, в это время базировалась кафедра общей хирургии, перешедшая лишь в 1948 г. В Центральную городскую больницу им. Н.А.Семашко (ЦГБ). Но мысли о дальнейшем своём совершенствовании в хирургии по-прежнему не давали покоя. Вернуться в мединститут помогла случайно обнаруженная в пиджаке справка о том, что в ряды Красной Армии Партех Макарович был призван из клинической ординатуры. И в 1947 году он восстанавливается в ординатуре на кафедре факультетской хирургии, которой заведовал ученик Н.А.Богораза – профессор Б.З.Гутников.

В 1951 году, будучи ординатором факультетской хирургической клиники, написал и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние белого стрептоцида на регенерацию тканей». Как известно, белый стрептоцид (антибиотиков тогда не было) в годы Отечественной войны сыграл большую роль в профилактике гнойных осложнений огнестрельных ран. Вместе с тем не было изучено его влияние на ткани. Это послужило основанием для научной разработки в эксперименте и клинике действия белого стрептоцида на мышечную ткань, плевру, брюшину и синовиальные оболочки крупных суставов.

После успешной защиты кандидатской диссертации П.М.Шорлуян в 1952 году по конкурсу избирается ассистентом, а затем и доцентом кафедры факультетской хирургии, руководимой проф. Б.З.Гутниковым. Здесь, умело сочетая педагогическую работу с научно-исследовательской и лечебной работой, он становится высококвалифицированным хирургом, последовательно осваивая методы операций на органах брюшной и грудной полостей.

Одновременно П.М.Шорлуян увлекается и серьезно занимается урологией, поскольку в факультетской хирургической клинике в то время концентрировался основной контингент наиболее сложных урологических больных. В это время появляются такие печатные работы, как «Одномоментная чрезпузырная простатэктомия с применением глухого шва или надлобкового дренажа мочевого пузыря при гипертрофии предстательной железы» (журнал «Урология», №2, 1956), «Проба Квика-Пытеля и фагоцитарный индекс у больных аденомой предстательной железы» (журнал «Урология», №6, 1957), «О морфологии нервного аппарата предстательной железы при аденоме и раке её» (журнал «Урология», №3, 1959), «Микроморфология предстательной железыв норме, при аденоматозной гипертрофии и раке» (сборник трудов Ростовского-на-Дону медицинского института.Дисс. работа, книга №2, 1958), «Соотношение белков сыворотки крови у больных аденомой предстательной железы» (труды 3-й Всесоюзной конференции урологов, 1958, Тезисы докладов). Итогом исследований стала успешная защита докторской диссертации на тему «Материалы по морфологии и клинике аденомы предстательной железы» (1960). Данная работа в последующем была дополнена, отредактирована и издана в 1963 году отдельной монографией под названием «Чрезпузырная аденомэктомия с глухим швом мочевого пузыря». В то время он был одним из первых в нашей стране, кто применял глухой шов мочевого пузыря при одномоментной аденомэктомии, добиваясь при этом хороших и отличных функциональных результатов после операции.

Возглавив кафедру общей хирургии проф. П.М.Шорлуян умело сочетал педагогическую, научно-исследовательскую и лечебную деятельность. Большое значение он придавал экспериментальной работе и на протяжении всей своей работы совместно с зав. кафедрой ЛОР-болезней проф. Ханамировым А.Р. боролся за сохранение на территории ЦГБ вивария и экспериментальной операционной. При кафедре была создана мощная экспериментальная база со своим виварием, экспериментальной операционной, оснащенной аппаратурой и инструментарием, наркозным аппаратом и рентгеновской портативной установкой, биохимической и гистологической лабораториями.

Оперирует проф. П.М.Шорлуян (на снимке справа).

Ассистируют д.м.н. Д.А.Микаелян и учебный ординатор (1970 г)

Проф. П.М.Шорлуян с сотрудниками на обходе.

Слева от него Абдуль Кадер (Йемен), Г.А.Шелестова-Гарник,

Абусара Яхья

Партех Макарович Шорлуян опубликовал более 180 научных работ в центральной печати, в которых можно проследить лучшие традиции отечественных ученых — теоретическую и практическую ценность работ. Научный круг интересов П.М.Шорлуяна и его сотрудников весьма разнообразен – хирургия аденомы предстательной железы и почек, эхинококкоза печени, проблемы хирургии желчекаменной болезни, острого холецистита и панкреатита, вопросы сосудистой патологии артерий, вен и лимфатических путей. Длительное время сотрудники кафедры общей хирургии и хирургического отделения занимались лечением ожоговых больных, пациентов с травмами (взрослых и детей). В дальнейшем, в связи с введением в строй в г. Ростове-на-Дону детской городской больницы №20, травматологического комплекса на территории горбольницы №1 им. Н.А.Семашко и Центра термических поражений в БСМП №2 лечение детей, а также пациентов с ожогами и травмами было передано этим ЛПУ.

Ведущее место в трудах П.М. Шорлуяна и его учеников занимали вопросы консервирования и трансплантации тканей и органов.

Партех Макарович длительное время возглавлял урологическую службу города и по его инициативе в 1964 году была организовано первое на юге России отделение «искусственная почка» (зав. Т.В.Деревянко), которая оказывала практическую помощь больным с острой почечной недостаточностью – не только жителям Ростовской области, но и всего Северного Кавказа.

Партех Макарович занимался большой общественной работой. Наряду с тем, что он длительное время был председателем Совета Ветеранов Великой Отечественной войны, он работал с населением города Ростова–на-Дону и Ростовской области в таких организациях, как: «Милосердие», «Борьба за трезвость», «Почин ученых-медиков» РГМИ в проведении консультаций больных в поликлиниках Ростовской области» и «Организации лекторов для выступлений среди студентов и молодых врачей». Более двух десятков лет проф. П.М.Шорлуян был сопредседателем Ростовского областного научно-практического общества хирургов.

Учебный ординатор Абдель Кадер (Йемен) демонстрирует рентгенограмму больного проф. П.М.Шорлуяну (1983 г.)

Сотрудники кафедры общей хирургии (1971 г)

Нижний ряд: Д.А.Микаелян, П.М.Скляров, Е.М.Гончаров, П.М.Шорлуян, М.А.Олейникова (старшая сестра больницы), Т.Д.Терещенко (зав. биохимической лабораторией).

Средний ряд: А.А.Дюжиков, М.Г.Багдыков, В.И.Нефёдов, Г.Г.Ковалёв, Л.И.Федотова, В.А.Ковалёв, Тамара Филипповна (сестра-хозяйка), А.В.Шапошников.

Верхний ряд: А.И.Маслов, Э.В.Коноплёв, А.И.Михнев, Элио Альварадо (Боливия), А.Д.Беляевский, Ш.А.Тенчурин, В.Г.Химичев.

В 1961 году заведующей хирургическим отделением была назначена Зинаида Ивановна Богданова, которая занимала эту должность по 1965 год. Это был период становления нового коллектива сотрудников кафедры общей хирургии и возникновения принципиально новых задач, определения направления научных поисков. В то время на 120 койках отделения находились не только хирургические больные, но также и пациенты травматологического, урологического, ожогового и др. профилей (взрослые и дети). В дальнейшем с вводом детской горбольницы №20, ожогового центра в ОКБ (а затем в БСМП №2), урологического отделения в МСЧ «Ростсельмаш» травматологического отделения на территории ЦГБ больные стали госпитализироваться по профилю, что значительно улучило оказание специализированной медицинской помощи в городе.

Проф. П.М.Шорлуян участник VI Пленума Всероссийского

общества хирургов (г. Орджоникидзе. 1971 г.)

Слева от него зав. кафедрой оперативной хирургии РГМИ проф. В.И.Степанов, справа – проф. В.И.Кукош, проф. Д.Л.Пиковский.

С 1965 по 1967 гг. хирургическим отделением заведовал доцент Георгий Георгиевич Ковалев. Это был период бурной научно-практической деятельности всего коллектива. Сотрудники отделения стали приобщаться к научно-исследовательской работе, а преподаватели кафедры возглавили дежурные бригады по оказанию неотложной хирургической помощи жителям города. Сотни студентов активно приходили на дежурства, получали необходимые навыки и в дальнейшем многие из них стали известными хирургами.

В 1965 году при хирургическом отделении было создано единственное в городе (в практическом здравоохранении) реанимационное отделение, которое возглавил Александр Дмитриевич Беляевский, доцент кафедры общей хирургии РГМИ по курсу анестезиологии. В 1979 году А.Д.Беляевский стал заведующим кафедры анестезиологии-реанимации лечебно-профилактического факультета РГМУ, в 1981 году под руководством П.М.Шорлуяна он защитил докторскую диссертацию и в 1983 году ему присвоено ученое звание профессора. До последних дней жизни (умер в 2013 году) он заведовал кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета усовершенствования врачей, был главным анестезиологом-реаниматологом Южного Федерального Округа.

С 1967 года по 2009 год хирургическим отделением руководил засл. врач РФ, хирург высшей категории Шамиль Арифулович Тенчурин. За 39-летний период его руководства отделение стало крупным центром организации и внедрения различных современных методов диагностики и лечения как экстренных, так и плановых оперативных вмешательств, подготовки хирургических кадров для города и области, разработки и внедрения новых перспективных эндоскопических и пластических разделов хирургии. Им в соавторстве с сотрудниками кафедры общей хирургии разработаны оригинальные операции и оперативные приемы, внедрены и используются новые приспособления и инструменты. На протяжении трех десятков лет показатели работы сотрудников кафедры общей хирургии и хирургического отделения по оказанию экстренной помощи являются лучшими в городе.

На кафедре общей хирургии с 1961 года трудились молодые хирурги, а ныне профессора, доктора и кандидаты медицинских наук., заведующие отделениями, организаторы здравоохранения – проф. В.И.Нефедов, проф. А.В.Шапошников, проф. И.И.Таранов, проф. П.М.Скляров, д.м.н. Д.А.Микаелян, проф. А.А.Дюжиков, д.м.н. В.Г.Химичев, к.м.н. Е.М.Гончаров, к.м.н. Э.В.Коноплев, к.м.н. В.И.Попов, доцент, к.м.н. Г.Г.Ковалев, к.м.н. М.Г.Багдыков, к.м.н. К.П.Панасенко, к.м.н. А.И.Маслов, к.м.н. Л.И.Федотова, к.м.н. Н.Л.Хашиев (в дальнейшем д.м.н.), к.м.н. А.Х.Нальгиев, к.м.н. Э.Альворадо (Боливия), к.м.н. М.Дрис (Ливан) и др. Многие из них в дальнейшем стали заведующими кафедрами РГМУ (В.И.Нефедов, П.М.Скляров, А.Д.Беляевский, И.И.Таранов,А.В.Шапошников), хирургическими службами областных и хирургических учреждений (А.А.Дюжиков, Э.В.Коноплев, А.И.Михнев, М.Г.Багдыков, А.И.Маслов, А.П.Смирнов, В.Ф.Нелипа и др.). Звание заслуженных врачей РФ присвоено В.И.Нефедову, А.Д.Беляевскому, Ш.А.Тенчурину, Э.В.Коноплеву, А.И.Михневу, А.Х.Нальгиеву и др.

- Зав. биохимической лабораторией, к.м.н. Терещенко Тамила Дмитриевна

- Асс., к.м.н. Таранов Иван Ильич

- Асс., к.м.н. Маслов Александр Иванович

- Асс., к.м.н. Химичев Владислав Григорьевич

- Асс., к.м.н. Гончаров Евгений Максимович

- Д.м.н. Скляров Пётр Митрофанович

- Доц., д.м.н. Нефёдов Виктор Иванович

- Асс., д.м.н. Шапошников Александр Ваcильевич

- Д.м.н. Микаелян Дмитрий Абрамович

- Анестезиолог, к.м.н. Канеева Алла Андреевна

- Ассистент кафедры общей хирургии, к.м.н. К.П.Панасенко со студентами 3 курса ЛПФ (1970 г).

- Лапароскопию выполняет асс. К.П.Панасенко, ассистируют асс. Н.Л.Хашиев и орд. А.В.Бабич

С 1968 по 1978 гг. на кафедре прошли усовершенствование (на рабочем месте) более 80 хирургов городов и районов области.Сотрудники кафедры и отделения выполнили свыше 35 000 операций.

▲ Предложен и внедрён новый способ консервирования тканей в углекислом газе (авторское свидетельство №556763). Авторы: П.М.Шорлуян, В.И.Нефёдов, И.И.Таранов. Данный способ консервирования тканей был внедрён в хирургических отделениях ЦГБ им. Н.А.Семашко, городской больнице №6, Областной клинической больнице №1, глазной клинике РГМИ.

▲ Предложен и внедрён оригинальный аппарат вакуумного дренирования гнойных ран и полостей организма человека. Авторы: Ш.А.Тенчурин, В.Г.Химичев.

▲ Внедрён и начал широко применяться метод катетеризации магистральных вен – подключичной (Г.А.Гарник-Шелестова), нижней полой вены (М.Х.Срабионян, В.Г.Химичев), пупочной (П.М.Шорлуян, Ш.А.Тенчурин) для длительной инфузионной терапии.

▲ При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки внедрён метод стволовой ваготомии с дренирующими операциями (П.М.Шорлуян).

▲Разработан и внедрён метод лечения хронического остеомиелита с помощью консервированного хряща в углекислом газе (В.И.Нефёдов).

▲ Детально разработан и внедрён метод восстановления целостности передней брюшной стенки при обширных послеоперационных и рецидивных вентральных грыжах с применением консервированных тканей (А.И.Маслов, В.И.Нефёдов, В.Г.Химичев).

Не менее 2 раз в год на кафедре проводились научно-практические конференции для хирургов области на актуальные вопросы хирургии.

Проф. П.М.Шорлуян проводит очередную научно-практическую конференцию в конференц-зале хирургического отделения ЦГБ. За трибуной главный хирург Ростовского областного отдела здравоохранения С.У.Аединов.

В хирургическом отделении в то время работали профессионалы своего дела: Ш.А.Тенчурин, Г.Т. Алексеенко, В.Т.Карпенок, М.Х.Срабионян, Г.А.Меников, Г.И.Ярощук-Шевцова, Г.П.Ломакин, Л.К.Заболотская, Р.И.Личаева, к.м.н. С.П.Гуревич, Р.И.Уракчеев, С.И.Овечкин, к.м.н. Т.Д.Терещенко (врач-биохимик), к.м.н. В.П.Шорников (врач-рентгенолог), к.м.н. А.А.Канеева, Ж.Ш.Дыба, В.Ф.Юниченко, Г.Д.Монченко и др.

Алла Андреевна Канеева начала работать с Партех Макаровичем в 1967 году, когда она вернулась в родной город Ростов-на-Дону из г.Новокузнецка. В Новокузнецке она проработала 10 лет (5 лет хирургом и 5 лет анестезиологом-реаниматологом), где ее учителем был проф, А.А.Червинский, а также ученица С.С.Юдина З.А.Шпанова. Партех Макарович сразу оценил профессионализм Аллы Андреевны и она участвовала почти во всех его операциях. Это сотрудничество дало положительные плоды и очень скоро А.А.Канеева защитила диссертацию кандидата медицинских наук.

Проф. П.М.Шорлуян продолжил развивать идеи П.П.Коваленко в области консервирования и трансплантации тканей. Большинство диссертационных работ его сотрудников носили экспериментально-клинический характер. Так, выполняя кандидатские диссертации, Коноплев Э.В., Маслов А.И. и Химичев В.Г., Агабабов Э.А. кроме экспериментальной части, выполнили более 800 грыжесечений по поводу обширных вентральных грыж с пластикой консервированными тканями.

Партех Макарович очень любил студентов и регулярно посещал организованный при кафедре научный студенческий кружок. И студенты отвечали взаимностью: на отдельные заседания кружка (проходили в зале ЛОР — кафедры) собиралось до 150 студентов третьего и старших курсов. И неудивительно — на каждом заседании демонстрировались больные, показывались тематические кинофильмы, выступали сотрудники кафедры. Каждый случай доходчиво разбирался Партех Макаровичем или его ассистентами. Руководителями научно-исследовательского студенческого кружка были В.И.Нефедов, Э.В. Коноплев, А.И.Маслов, И.И.Таранов и др.

Ассистент А.И.Маслов (куратор НСК) демонстрирует фильм на очередном заседании кружка кафедры общей хирургии.

П.М.Шорлуяном совместно со своим учеником В.И.Нефедовым впервые в Ростове и Ростовской области внедрили методику эндоваскулярной электрокоагуляции биполярным зондом-электродом при варикозном расширении вен и постромбофлебитическом синдроме, а также операцию на каротидном синусе при бронхиальной астме (гломэктомия).

Важное место в научных исследованиях П.М.Шорлуяна занимали облитерирующие заболевания периферических артерий, в частности, облитерирующий эндоартериит. Сотрудниками кафедры в то время была освоена и широко применялась операция поясничная симпатэктомия при облитерирующем эндоартериите. Эту проблему развил ученик Партеха Макаровича Александр Акимович Дюжиков, который защитил докторскую диссертацию по данной теме, а затем организовал первый В Ростовской области кардиохирургический центр на базе областной клинической больницы и стал его руководителем.

Важное место в научных исследованиях П.М.Шорлуяна занимали облитерирующие заболевания периферических артерий, в частности, облитерирующий эндоартериит. Сотрудниками кафедры в то время была освоена и широко применялась операция поясничная симпатэктомия при облитерирующем эндоартериите. Эту проблему развил ученик Партеха Макаровича Александр Акимович Дюжиков, который защитил докторскую диссертацию по данной теме, а затем организовал первый В Ростовской области кардиохирургический центр на базе областной клинической больницы и стал его руководителем.

Наип Луралиевич Хашиев – в 1972 г. закончил клиническую ординатуру и защитил кандидатскую диссертацию у проф. П.М.Шорлуяна. Затем перешёл работать на кафедру Военно-полевой хирургии и терапии РостГМУ к проф. И.И.Таранову, где защитил докторскую диссертацию. В настоящее время работает в Москве (2012 г.).

Проф. П.М.Шорлуян с ординаторами кафедры (1971 г).Слева направо: Э.В.Коноплёв, А.И.Маслов, А.И.Михнев, С.В.Рыбалкина, Элио Альварадо (Боливия), А.С.Свалова.

Под руководством проф. Шорлуяна П.М. выполнено и защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций, он автор более 350 научных работ, 5 монографий.

Большую роль в жизни кафедры общей хирургии сыграл ученик проф. П.М.Шорлуяна доцент В.И.Нефедов. Виктор Иванович родился 26 октября 1937 года в г. Калач-на-Дону Волгоградской области. В 1959 году, после службы в рядах Советской Армии, поступил в Ростовский государственный медицинский институт, где учебу успешно совмещал с работой и занятиями в научном студенческом кружке кафедры общей хирургии. По окончании РГМИ работал ординатором в хирургическом отделении БСМП №1 им. Н.А.Семашко. В 1967 году, после защиты кандидатской диссертации на тему «Гомотрансплантация костей, консервированных проточным методом» был избран ассистентом, а затем и доцентом кафедры общей хирургии. За годы работы В.И.Нефедрова на кафедре общей хирургии он зарекомендовал себя прекрасным ученым, педагогом, хирургом и организатором. Это был период очередного расцвета и оживления на кафедре научной мысли, дальнейшего совершенствования учебного процесса, укрепления материально-технической базы кафедры. Усилиями В.И.Нефедова и других сотрудников приобретались многие инструменты и медицинское оборудование, на кафедре возобновил работу музей макропрепаратов, созданы прекрасные учебные пособия (таблицы, муляжи, кинофильмы, тематические слайды). Студенты РГМИ и молодые ученые «тянулись» к Виктору Ивановичу, так как под его руководством они участвовали в хирургических операциях, готовили доклады для заседаний НСК кафедры общей хирургии и конференций молодых ученых РГМИ, активно работали в экспериментальной операционной. В практическом здравоохранении работает много хирургов и руководителей лечебно-профилактических учреждений, которые с восторгом вспоминают те годы, и гордо говорят: «Этому я научился у Виктора Ивановича!». Благодаря его прекрасным человеческим качествам и организаторским способностям кафедра общей хирургии поддерживала тесные связи с центральной научно-исследовательской лабораторией (ЦНИЛ – зав. проф. А.И.Поляк) и такими кафедрами, как кафедра госпитальной хирургии (в настоящее время хирургических болезней №1), микробиологии, патологической анатомии, оперативной хирургии и топографической анатомии, патофизиологии и др.

Уже в то время, владея всеми видами диагностики и операций при оказании ургентной помощи, В.И.Нефёдова интересовалипроблемы лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей, гигантских вентральных грыж, вопросы хирургического лечения бронхиальной астмы, варикозной болезни вен нижних конечностей и многое др.

Проф. В.И.Нефедов опубликовал более 200 печатных работ, в числе которых монографии и методические руководства. Подготовил двух докторов медицинских наук.Является автором ряда патентов на изобретения.

Сотрудники кафедры общей хирургии РГМИ (1978 г).

Проф. А.В.Шапошников, доц. В.И.Нефёдов, к.м.н. М.Г.Багдыков, асс., к.м.н. П.М.Скляров, д.м.н. Д.А.Микаелян

В 1984 году ученик П.М.Шорлуяна проф. В.Н.Нефедов возглавил кафедру хирургических болезней №3. Будучи заведующим кафедрой, он одновременно прекрасно выполнял обязанности заведующего хирургическим отделением городской больницы №7 г. Ростова-на-Дону. За организаторские способности и большой вклад в практическое здравоохранение ему было присвоено звание «Заслуженного врача РФ». Умер Виктор Иванович в сентябре 2014 года.

Проф. П.М.Шорлуян встречает гостей на левом берегу р. Дон (у базы отдыха, где отдыхал космонавт Ю.А.Гагарин).

Слева от него проф. Покровский В., справа проф. А.А.Дюжиков, проф. В.И.Нефёдов, к.м.н. Э.А.Агабабов.

С 1970 года по 1974 год на кафедре общей хирургии работала доцентом, а затем профессором Людмила Николаевна Стародубцева. Сотрудники кафедры и отделения запомнили ее великолепную интеллигентность, огромную эрудицию, любовь к сотрудникам и требовательность к учебным ординатором при приеме тематических зачетов. На ее регулярные обходы больных отделения не надо было никого приглашать, так как это была большая школа для повышения профессионального уровня для каждого хирурга и все боялись пропустить этот день. После очередного обхода с участием Л.Н.Стародубцевой каждый хирург уносил что-то полезное для себя, особенно по вопросам диагностики и лечения панкреатита, заболеваний желчного пузыря и желчевыделительных путей. В 1974 году Л.Н.Стародубцева возглавила хирургическую кафедру санитарно-гигиенического факультета РГМИ (сейчас кафедра хирургических болезней №3).

Бригада хирургов: С.И.Стрионов, к.м.н. С.П.Гуревич, Г.А.Гарник (Шелестова), к.м.н. А.И.Маслов перед сдачей ночного дежурства по экстренной помощи (перед «планёркой»), 1985 г.

Коллектив кафедры общей хирургии и хирургического отделения ЦГБ №1 им. Н.А.Семашко.

Первый ряд. К.м.н. Л.И.Федотова, проф. П.М.Шорлуян, проф. Л.Н.Стародубцева, проф. В.И.Нефедов, орд. А.И.Маслов.

Второй ряд: орд. Э.В.Коноплёв, орд. Н.Л.Хашиев, орд. А.С.Свалова, врач-практикант Г.И.Личицкая, орд. С.И.Рыбалкина, Г.А.Менников, И.Соляников.

Многолетний труд профессора П.М.Шорлуяна, четко поставленные им задачи в науке и практике, выбор способных, одаренных, перспективных и целеустремленных учеников, требовательность и забота о них, глубокое изучение ими основ фундаментальной хирургии дали великолепные результаты. С годами многие из них стали сами создателями собственных школ и научных направлений, ведущими специалистами донской хирургии, организаторами здравоохранения, просто ответственными за порученное дело и полезными обществу высоконравственными врачами.

Возглавлял П.М.Шорлуян кафедру общей хирургии по 1988 год, а затем работал консультантом на этой же кафедре. 20 сентября 1991 года проф. Шорлуян П.М. трагически погиб в ДТП, находясь за рулем автомобиля.

22 декабря 2005 год, на доме где жил Партех Макарович (Пушкинская, 42), размещена мемориальная доска в память о замечательном человеке, хирурге, ученом и педагоге.

Виктор Николаевич Чернов

В 1988 года кафедру общей хирургии возглавил проф. В.Н.Чернов (ученик проф. В.И.Русакова), который до этого заведовал кафедрой онкологии. Родился Виктор Николаевич 3 апреля 1941 года в селе Ладовская балка Красногвардейского района Ставропольского края. В 1963 г. он окончил Ростовский государственный медицинский институт. После работы в практическом здравоохранении окончил аспирантуру по хирургии, в 1969 г. защитил кандидатскую, а в 1979 г. докторскую диссертацию. Более 12 лет работал проректором по научной работе РГМИ. Он является родоначальником комплексно-целевой научной программы развития медицинской науки на Северном Кавказе, которая стала эталоном составления таких программ для многих регионов страны. В 1985 году на базе РГМИ им проведено Всесоюзное совещание по совершенствованию медицинской науки и ее планированию.